O Clube dos Makavenkos marcou a época republicana dos anos finais do Dr. António Augusto Carvalho Monteiro (Rio de Janeiro, 27.11.1848 – Sintra, 25.10.1920), o proprietário original da Quinta da Regaleira de Sintra, de posição religiosa e política assumidamente oposta à dos sócios daquele, a maioria deles ficando famosos na vida boémia de Lisboa e nos anais da Maçonaria, mas também pelas suas obras de beneficência social. Se a maior parte dos makavenkos perfilava as hostes maçónicas com a exclusiva motivação ideológica de criar um estado social laico e fraterno, contudo alguns deles além de perfilharem esse ideal político de sociedade fraterna, igualmente desejavam que na mesma houvesse espiritualidade, mesmo que alheia à secular da Igreja, para assim, com novas pessoas superiormente formadas, o novo regime político fosse poupado à tentação de cair no obscurantismo e na ditadura. Essa classe de maçons, diversa da maioria dominante, desde cedo revelou empatia e militância nas chamadas ciências herméticas, com isso assegurando à Maçonaria o seu halo de Ordem Iniciática e Espiritual. Para ter-se uma ideia mais vasta do que seriam as pretensões veladas de alguns maçons dessa época, quando parte da Maçonaria Portuguesa recuperou o legado tradicional deixado pelo antigo regime no tocante à metafísica da Portugalidade, chega agora o momento de resgatar para o conhecimento público alguma iconologia sobrevivente do chamado espiritualismo maçónico dos fins do século XIX e primeiras duas décadas do seguinte.

Certamente que o melhor lugar para encontrá-la, em plena Lisboa, será no Palácio Foz. Nisto, lembro já terem passado vários anos desde que o jornalista Victor Mendanha publicou no jornal Correio da Manhã (3.ª feira, 12.12.1995) um interessante artigo com o título no cabeçalho: Palácio Foz “oculta” Mistérios Maçónicos, e com o subtítulo nas páginas centrais: O Palácio Foz tem cave misteriosa. O assunto interessou-me vivamente e tomei a iniciativa de visitar pessoalmente essa misteriosa cave do Foz, cujo resultado da investigação feita depois veio a ser motivo de reportagem jornalística assinada por Manuela Gonzaga[1]. Nessa ocasião foi-me guia o Dr. Avelino Soares, generosamente facilitando-me os acessos necessários à realização da análise do imóvel, que ainda hoje não é do acesso público. A única falta que esse senhor director do Palácio apontou, foi a ausência de enquadramento e identificação do significado verdadeiro dessa dependência subterrânea que vai além dos fins imediatos de antiga pastelaria e restaurante. Sendo um exemplar demonstrativo da interpretação que os arquitectos e decoradores portugueses então faziam do gosto belle époque, onde o revivalismo de sabor medieval europeu mas dominado pelos símbolos manuelinos bem conformado ao romantismo neomedieval português, este espaço único aparece sobrecarregado de formas e repassado de elementos claramente herméticos, e é precisamente nisto que os estudiosos de História da Arte calam por ausência dos conhecimentos esotéricos necessários à sua leitura exacta para puder concluir-se a sua real finalidade[2].

O Palácio Foz foi a residência mais importante da baixa de Lisboa até aos finais do século XIX, mandado construir em 1777 pelo 4.º Conde e 1.º Marquês de Castelo Melhor, D. José Vasconcelos Sousa Câmara Faro e Veiga, sob o risco do arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri, numa época em que a actual Praça dos Restauradores deixara há pouco de ser um extenso terreno cultivado das hortas “de Valverde” e “da Cera”, entretanto desaparecidas com a construção do Passeio Público do Rossio, jardim gradeado concebido pelo arquitecto paisagista Reinaldo Manuel, que ia do largo do mesmo nome até à Praça da Alegria, entre as ruas chamadas “Oriental” e Ocidental”, sendo inaugurado em 1764 e demolido em 1879 para a abertura da Avenida da Liberdade.

O palácio foi posteriormente modificado tendo as obras só ficado concluídas em 1858, ano da sua inauguração, especialmente da sua capela consagrada a Nossa Senhora do Amor de Deus, situada na ala norte do edifício, e que era o mais rico templo privado da Lisboa de então abrilhantado pelas decorações de Rambois e Cinatti. Em 1889, na sequência das transações de terrenos e imóveis para a construção da estação dos caminhos de ferro, a 6.ª Marquesa de Castelo Melhor, D. Helena, vendeu o palácio ao grande proprietário e rico financeiro Tristão Guedes de Queirós Correia Castelo Branco, 2.º Conde e 1.º Marquês da Foz[3].

Após essa transação, mais uma vez o palácio foi alvo de grandes modificações, tanto internas quanto externas, tornando-se então a residência mais sumptuosa de Lisboa, situação que revelou-se efémera na medida em que o Marquês da Foz, devido à sua precária condição financeira, em 1901 foi obrigado a desfazer-se dos seus bens, num leilão que prolongou-se por dez dias sendo constante o desfile de carruagens de curiosos e compradores, tanto portugueses como estrangeiros, à porta da sua casa. Com isso, o palácio foi numa primeira fase alugado a Manuel José da Silva, proprietário do “Anuário Comercial”, e em 1908 estava hipotecado ao Crédito Predial, tendo dois anos depois sido adquirido pelo 1.º Conde de Sucena, empresário com negócios no Brasil, amante de Sintra e próximo do rei D. Carlos que lhe concedeu esse título (9.9.1904). O Conde de Sucena arrendou o edifício para ocupações comerciais (de ourives e alfaiates, de fotógrafos e modistas, de ginásio e oficina, etc.), datando dessa época o Club Maxim´s, o Clube dos Restauradores, o Salão Foz, o Central Cinema, a Pastelaria Foz e o Restaurante Abadia. Como o 2.º Conde de Sucena, com nome igual ao do pai, José Rodrigues, também não conseguisse satisfazer os seus compromissos financeiros, os seus bens foram postos em leilão. A Caixa Geral de Depósitos, em 12.7.1939, arrematou em hasta pública o palácio, e em 1940 vendeu-o à Fazenda. Integrado no Património Nacional em 1944, o Palácio Foz recebeu grandes obras de beneficiamento. Em 1947 o Secretariado Nacional de Informação instalou-se nele, e depois a Direcção-Geral da Comunicação Social[4].

De maneira que em Abril de 1917 foi inaugurado neste antigo palácio dos Castelo Melhor a Pastelaria Foz, propriedade da firma Leitão & C.ª, ocupando grande parte do andar térreo e sendo servida por três das cinco portas da fachada (já demolidas) executadas por Domingos Costa em cantaria e ferragens, ornamentadas com motivos zoomórficos e de carácter vegetalista. Nelas trabalharam igualmente Jesus Peres Mora, Emílio Campos e operários das oficinas Jacob Lopes da Silva & C.ª. A pastelaria comunicava com o Restaurante Abadia, inaugurado em 1916, instalado nas antigas cocheiras e arrecadações do palácio. Obra dominada pelo estilo misto de neogótico e neomanuelino, tudo ao gosto da Arte Nova característica da belle époque, teve a intervenção do escultor José Neto devendo-se o esquisso ao arquitecto Rosendo Carvalheira[5].

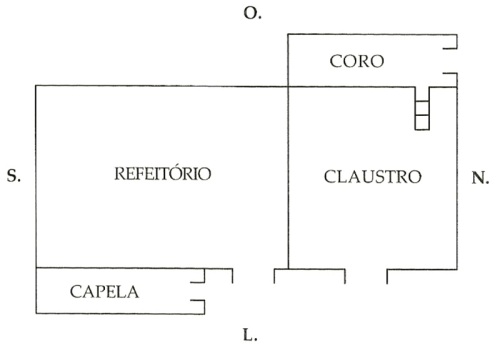

A Abadia está reparte-se em três secções: o Claustrum (com a sua “taberna vínica”, como se lê num dístico em ferro forjado), o Refectorium (inspirado nos claustros do românico cisterciense peninsular) e o Coro (suspenso sobre o primeiro e agregando as “celas”, pequenas dependências de carácter reservado). Há ainda uma outra contingência, pequena de abóbada de berço, hoje desnuda do aparelho de azulejaria e que presumo ter sido arrecadação, apesar da sugestão imaginária de fazer as vezes de capela (aliás, iluminada desde o Refectorium por uma imitação de vitral reproduzindo em motivo vegetalista a Cruz do Santo Graal, o que é muito significativo).

A aparência de mosteiro desta espécie de cripta decorada vai bem com o nome que lhe impuseram, Abadia.Não parece que a sua serventia fosse exclusivamente a de restaurante privado exclusivamente por certa classe abastada da cidade, mas também a de pretender deixar nele algum tipo de mensagem velada à posteridade, atendendo à sua decoração com forte simbolismo hermético e às próprias filiações esotéricas, nomeadamente maçónicas, dos seus intervenientes.

Na Abadia realça um florilégio evocativo de alguns dos principais monumentos míticos portugueses, sendo impossível não reparar haver nela excertos importados das configurações dos Mosteiros de Santa Maria da Vitória, vulgo Batalha, de Santa Maria de Belém, vulgo Jerónimos, e até de Convento de Cristo, em Tomar, medrando o revivalismo neomanuelino[6] no encómio e exaltação da Portugalidade e da Tradição Espiritual que lhe é afim, corrente comum na época mas copiada da corrente tradicional que já vinha dos fins do século XVIII empática à Parúsia e ao mito do V Império Lusitano. Talvez o 1.º Conde de Sucena tenha simpatizado com esses conceitos míticos que o levariam para Sintra onde compraria o Palácio de Seteais cerca de 1899, vizinho da Quinta da Regaleira cujo início das obras em 190 terá sido testemunhado por ele, tal como pelo arquitecto Rosendo Garcia de Araújo Carvalheira que faleceu nesta vila em 1919. Talvez, ainda, a Abadia pretendesse ser uma imitação em miniatura da própria Quinta da Regaleira, mas aqui transpondo os seus símbolos para o plano do maçonismo, não recusando a Bíblia mas escusando a Igreja.

Para assinalar alguns dos maçons mais influentes presentes no Palácio Foz, devo começar no próprio 1.º Marquês da Foz, Tristão Guedes de Queirós Correia de Castelo Branco, gremista, filantropo e maçom do Rito Escocês Antigo e Aceite assim como o seu pai, o cónego Eleutério Francisco de Castelo Branco (Beja, 19.10.1803 – Lumiar, Lisboa, 17.6.1856). Este último, sacerdote e jornalista, foi vigário geral do Bispado de Elvas, cónego da Sé de Lisboa desde 1844 e redactor dos jornais Restauração (1842-46), Diário do Governo (1846-48), Estandarte (1847-51) e Imprensa e Lei (1853-56). Liberalista, foi perseguido durante o reinado de D. Miguel sendo recluso, com outros sacerdotes liberais, no Seminário de Elvas (1829) e em S. Julião da Barra (1831). Mais tarde, aderiu ao Cabralismo. Iniciado maçom com o nome simbólico de Ganganelli, ascendeu ao Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceite, de cujo Supremo Conselho fez parte. Pertenceu à Loja lisboeta Concórdia I, n.º 600, do Grande Oriente Lusitano. Foi um dos fundadores da chamada Grande Loja Portuguesa sendo eleito seu primeiro Grão-Mestre, cargo que desempenhou em 1849-50, segundo Oliveira Marques[7]. Adianto que esta Grande Loja Portuguesa inscrevia-se na linha do hermetismo egípcio iniciado cerca de 1805 pelo neto do Marquês de Pombal, Sebastião José de Sampaio e Melo e Castro Lusignan.

Eleutério Francisco de Castelo Branco alcançou o posto de marechal de campo de D. Pedro IV, e depois as funções de ajudante do rei D. Fernando II de Saxe Coburgo-Gotha. Ora D. Pedro IV, I do Brasil, em 1842 era Grão-Mestre do Rito Escocês Antigo e Aceite[8], e igualmente D. Fernando II, iniciado no Rito Adonhiramita, cuja liturgia orbita entre o simbolismo bíblico e o egípcio. Tantas e notáveis personalidades, a começar pelas régias, afiliadas à Maçonaria marcaram fortemente a pessoa do Marquês da Foz que deixaria os sinais herméticos da sua afiliação neste seu palácio, que por certo abrigou, talvez com regularidade, reuniões maçónicas entre 1889 e 1901, e certamente esses antecedentes maçónicos serviram de pretexto aos maçons e makavenkos de 1916 para fundarem na cave deste edifício a sua “abadia vínica”, evocação irreverente talvez da abadia eclesial, talvez da sede maçónica palacial, ou talvez ambas as coisas, mas sabendo-se que em 1867 a Grande Loja Portuguesa fundiu-se no Grande Oriente Lusitano que passou a ser Grande Oriente Lusitano Unido, então dirigido por José da Silva Mendes Leal, de que faziam parte Francisco de Almeida Grandella e Rosendo Carvalheira[9].

Rosendo Garcia de Araújo Carvalheira (1864 – Sintra, 21.1.1919), diplomado pelo Instituto Industrial de Lisboa, foi arquitecto, funcionário público e escritor; dedicou-se à restauração de monumentos históricos e foi autor de vários edifícios públicos, como o Liceu Passos Manuel em Lisboa. Publicou numerosos artigos sobre história, arte, literatura, etc., tendo igualmente cultivado a poesia. Exerceu os cargos de vereador da Câmara Municipal de Lisboa, vice-presidente da Associação dos Arquitectos e Arqueólogos Portugueses, presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e chefe de gabinete do Ministro do Comércio (1919). Iniciado na Maçonaria em data desconhecida com o nome simbólico de Rómulo e regularizado em 1893 na Loja Tolerância, de Lisboa, pertenceu depois às Lojas Fénix (1905), Fiat Lux (1906) e Liberdade e Justiça (1913), todas nesta cidade. Em 1906 ascendeu ao Grau 33.º do Rito Escocês Antigo e Aceite, de cujo Supremo Conselho fez parte. Desempenhou altos cargos no Grande Oriente de Portugal e no Grande Oriente Lusitano Unido, entre os quais o de Presidente do Grande Tribunal Maçónico[10].

Francisco de Almeida Grandella (Aveiras de Cima, Azambuja, 23.6.1852 – Foz do Arelho, Caldas da Rainha, 20.9.1934), comerciante e grande capitalista, veio jovem para Lisboa, empregando-se como marçano. Depois passou a caixeiro, conseguindo em 1879, mercê do empréstimo de um amigo, estabelecer-se com uma loja de fazendas. Prosperando rapidamente, fundou a “Loja do Povo” (1881) e depois, sucessivamente, o “Centro Comercial”, o “Novo Mundo” (1886) e os “Armazéns Grandella” (1891). Utilizou técnicas revolucionárias de comercialização e publicidade, tendo estudado em Paris e em Londres os métodos comerciais aí utilizados. Também teve papel de relevo na extensão dos benefícios sociais aos trabalhadores, tendo fundado em 1904, na Estrada de Benfica, na capital, um bairro operário, uma creche e uma escola primária, adoptando como divisa a estrela (maçónica) de pontas e por lema “Sempre por bom caminho e segue”. Activista republicano, contribuiu para a obra de demolição da monarquia subsidiando numerosas iniciativas do seu partido, e foi grande amigo de Afonso Costa a quem chegou a doar uma casa de habitação[11].

Francisco Grandella – iniciado no Rito Escocês Antigo e Aceite em data desconhecida com o nome simbólico de Pilatos, estando filiado em 1910 na Loja José Estevão, de Lisboa – já havia subsidiado várias obras destinadas a fins humanitários, sobretudo o seu sanatório destinado a raparigas tuberculosas, em Cabeço de Montachique, Loures, cujo esquisso invulgar, riscado por Rosendo Carvalheira, configura uma estrela de sete pontas que, pelo seu fim utilitário, expressa exclusivamente a Spes Stella, a “Estrela da Esperança” na cura do doença que então dizimava a população do país, sobretudo as camadas mais desfavorecidas. Ademais, teria ocupado cargo distinto numa Loja maçónica em Fanhões, mantendo-se a suspeita de não ter sido Loja mas Venda carbonária, e juntamente com o maçom vinicultor Camilo Alves, de Bucelas próxima, foram patrocinadores do Clube dos Makavenkos (palavra esta talvez inspirada naquela outra palavra sagrada hebraica do 3.º Grau do Rito de Mênfis e Misraim: Maka Mahana ou Mack-Benah). A empresa ou divisa do Clube dos Makavenkos era um punho fechado acompanhado pelo mote da Ordem da Jarreteira, Honni soit qui mal y pense (“Envergonhe-se quem nisto vê malícia”), e o seu patrono foi o veterotestamentário Noé, célebre prior da vinicultura, tendo plantado a primeira videira pós-diluviana. Nisto, as videiras que adornam a Abadia evocam as ligações enológicas, e como no Génesis Noé recebeu de uma pomba um ramo de folhas de oliveira como prova de terra seca, aqui os cachos de uvas apresentam-se com folhas de oliva, sendo a alegoria de duas luzes: a das candeias alimentadas por azeite cuja luz afasta as trevas, e da que proporciona o domínio da natureza agreste através da vinicultura.

Reinando ainda D. Luís I, o Clube dos Makavenkos foi fundado em 1884 por 13 sócios (rapidamente subindo de número chegando ter mais de 100 filiados) cuja principal ocupação aparente não passaria da comensal e boémia: o prazer da boa mesa, da “alegre rapioqueira” e a compensação dos “pecados” com actos de benemerência. Todos eram iguais perante a sopa, o copo e as makavenkas, e nenhum podia namoriscar com a mesma por mais de 15 dias. Findo esse período, ela seria declarada “praça aberta” e ele, se insistisse, levava o título de “lamechas” e a intimidação para pôr fim ao relacionamento em 24 horas. Nisto ficou famoso o makavenko Santos Joya, que exercia “extraordinário poder magnético sobre as mulheres, convidando-as às dezenas para os jantares”, e por essa razão já merecera “as honras dum festim à romana e respectiva coroa de louros, para se lhe exaltar as suas qualidades de macho”. Quando ele não aparecia, faltavam “damas e melhores exemplares da raça luso-espanhola” que “abrilhantassem a encantadora festa, porque as flores animadas são sempre bem cabidas e apreciadas”. Foi o próprio Francisco Grandella quem fundou o clube, e o seu presidente honorário, depois de 1898, foi Ferreira do Amaral, e após a sua morte o cargo foi ocupado pelo dr. Azevedo Neves. Em Lisboa, “quando começaram (os makavenkos) iniciaram as suas reuniões em Santa Isabel, no palacete do Conde das Antas, no quintal onde se achavam vários animais, denominado Parque Zoológico, (…) que às sextas-feiras jantavam no dito parque”[12]. Todavia, os makavenkos não deixaram de saltitar por outras casas e restaurantes, até que Francisco Grandella comprou o terreno do velho Teatro Condes e mandou reconstruir este em 1888, reservando a cave para implantar a sede makavenkal (que a partir de 1916 seria partilhada com a Abadia, do outro lado da avenida). Apesar de levemente ligada à dramaturgia, não obstante a cave do Condes vulgarmente enchia-se de autores, actores e actrizes para jantares, festas e banquetes, tendo passado por ele uma boa parte da alta sociedade e da intelectualidade masculina da Lisboa de então, sobretudo nobres com títulos de fancaria comprados a outros titulares arruinados.

Os “trabalhos revolucionários” – como se lia nas convocatórias escritas pelo punho do advogado dos makavenkos e Grão-Mestre adjunto da Maçonaria, José de Castro – nunca deviam ser realizados numa sexta-feira, dia reservado às makavenkadas, nem tampouco às terças, em que as noites talvez estivessem ocupadas pela Academia Real dos Camelos, uma subdivisão do clube presidida pelo ex-padre e republicano João Bonança, transformando-se a cave do Condes a preceito, com panos de Arraz a tapar as paredes, e nos lambrins desenhos alusivos a caravanas no deserto, para que os discursos pós-refeição estivessem bem enquadrados.

Grandella fez inimigos no clube por ele fundado, e não lhes perdoou, como a um certo Sebastião, escrivão do Tribunal da Boa-Hora, castigado por mau comportamento. É que esse sócio, a seguir a um banquete, atravessou as salas e meteu-se na última com a sua Chica dos Camarões, “sem se importar do que pudessem dizer… e ouvir”. Grandellla não gostou e fez queixa formal à direcção. Foram nomeados o juiz (o médico patologista Azevedo Neves), os advogados e os jurados, e o réu foi condenado a ver o seu retrato pendurado na sala do crime, tapado por uma parra da faiança do makavenko Bordalo Pinheiro. O queixoso ficou satisfeito, embirrava com o homem desde que dissera mal de uma das suas sopas e das suas palavras. Fora-lhe, portanto, aplicado o Degredo da Parra, mas o castigo podia ter sido o de se pintar a óleo o seu retrato num banco para que todos se sentassem em cima dele. Ou o Suplício do Penico, que constava de colocar o retrato do condenado no fundo de um bacio. Ou, ainda, obrigá-lo a beber, quase sem respirar, 12 capilés de cavalinho, o xarope de avencas, água fresca, casca de limão e gelo, que se sugava por um tubo de lata com a figura colorida de um cavaleiro tauromáquico e era considerada uma bebida de gente fraca. Sebastião teve sorte, porque podia ter ficado sem as ligas como a que escorregou da perna de uma amante de D. Luís enquanto dançava com ele num salão de baile repleto de gente, episódio burlesco – quase de certeza inventado – que serviria para o mote dos makavenkos[13].

![PUB[5][1]](https://lusophia.files.wordpress.com/2014/06/pub51.jpg?w=500&h=351)

Passados quatro anos da revolução republicana, o Clube dos Makavenkos internacionalizou-se. Há muito que os makavenkos desejavam fundar, nas possessões portuguesas em África, uma cidade que começaria “como todas as outras, por uma casa, depois por outra e logo a seguir por muitas”, e a oportunidade surgiu quando se tornou sócio Alfredo Ribeiro da Fonseca, que se preparava para uma missão africana. Fundar uma Makavenkopólis revelou-se a outra missão do “novo Colombo”, como cognominaram o militar, por ser “um nome simbólico e sugestivo, composto por duas coisas que a natureza das mesmas pôs em seguida uma à outra”. O capitão partiu levando uma credencial que o habilitava a içar, em nome do clube, “a bandeira bicolor no primeiro ponto propício à fundação de uma colónia Makavenkal”. Souberam mais tarde que o nome do clube tinha sido dado a uma escola e que “mais de cem rapazes, que mais pareciam makavenkikos”, a frequentavam no distrito da Lunda, no Kuela, “capitania-mor dos bandas e bangalas”[14].

As atitudes boémias e boçais desse clube traziam a sociedade conservadora lisboeta, católica e monárquica, engrossada pelo Dr. António Augusto Carvalho Monteiro, chocada em estado constante de escândalo, motivo dele ter ignorado e desapoiado todas as iniciativas sociais dos makavenkos e seus afins[15]. Estes não eram tão inocentes nos seus propósitos como aparentavam: andavam de ligações à Maçonaria e à Carbonária, aliás, a bandeira verde e vermelha do Clube dos Makavenkos era a mesma da Carbonária Portuguesa. Ao fim de 26 anos de existência o clube quebrou uma das suas regras, ou quase de certeza nunca a terá cumprido: não se imiscuir em política e religião. Com efeito, na sede dos makavenkos, onde a prioridade era dar “largas à alegria e elasticidade à tripa”, conspirou-se a realização da revolução de 5 de Outubro de 1910. Nessa cave do Teatro Condes, reuniram-se os republicanos e maçons Francisco de Almeida Grandella, José António Simões Raposo, José Cordeiro Júnior, José de Castro, Machado dos Santos e Miguel Bombarda, conspirando contra a Monarquia e o rei D. Carlos. Dos encontros da Comissão de Resistência, cujos trabalhos são difíceis de descortinar, já que durante a revolução de Outubro ninguém parecia coordenar alguém, não seu conta Francisco Grandella no livro que editou em 1919. Nem sobre as reuniões dos maçons com “plenos poderes para velar pela segurança dos irmãos, defender a Maçonaria dos ataques da reacção política e religiosa, guiando o trabalho dos obreiros no mundo profano no interesse superior da pátria e da segurança dos cidadãos”, nem sobre outros episódios por poderem “causar escândalo”, como confessou ao seu amigo arquitecto, em dada altura presidente dos makavenkos, Rosendo Carvalheira.

Com efeito, como escreveu Raul Brandão[16], no Condes arquitectou-se a destruição da Monarquia e a implantação da República, e na Abadia ter-se-á conjecturado a fundação de uma sociedade ideal, utópica mas possível de realizar. Contudo, após feita a sementeira revolucionária teve-se a colheita a condizer: a ruína do Marquês da Foz e do Conde de Sucena, a falência de Francisco Grandella acompanhando a do Teatro Condes e a do Restaurante Abadia que fechou portas até hoje.

Sob a aparência do convívio comensal, assim mesmo ocultando o sentido último do ágape ou “ceia ritual”, na realidade a Abadia terá servido como lugar discreto de encontros maçónicos para discutir assuntos afins à Ordem e ao País. Ela estaria reservada às tertúlias de Mestres e Mestras da Maçonaria, talvez dos Sublimes Mestres Eleitos dos vários Ritos, masculinos e femininos, como se denota no “testamento simbológico” que decora o espaço.

Como disse, o ágape é a “refeição ritual” que se realizou no espaço subterrâneo da Abadia, onde nesses momentos a Maçonaria tornava-se Andrógina ou Mista, sem distinção de sexos tal qual era nos seus inícios e veio a prossegui-la o Rito Copta ou Egípcio instituído por Cagliostro em Lyon, Sul de França, no século XVIII. Se o Egipto é considerado o berço da Tradição Iniciática do Ocidente, tal como a Índia a é da Tradição Mística do Oriente, ficando Portugal entre os dois extremos geográficos, em breve ele foi assumido arca ou repositório do melhor e mais elevado de ambas as Tradições como ponto de encontro de uma única Tradição Primordial, querendo-se reservada ao nosso País e alheia às fortes convulsões político-revolucionárias que marcaram a época aqui descrita. Pois bem, a Maçonaria Moderna herdou do judaico-cristianismo a tradição do ágape a quem chama banquete, numa linguagem mais laicizada, costume que se vulgarizou durante as campanhas napoleónicas. No seu sentido mais puro, tem-se o ágape nos Festejos Populares do Império do Divino Espírito Santo, de origem portuguesa e que em Lisboa foram celebrados em Alfama e S. Sebastião da Pedreira, onde após a Missa do Divino todos se sentam à mesma mesa do bodo, sem distinção social e de sexos[17].

A Abadia apresenta o seguinte esquisso:

A planta tanto sugere a forma da swástika, como cruz solar ou evolucional, como a da chave, por cero a dos arcanos contidos neste espaço. A toda a volta da ombreira do Claustrum vêem-se cachos de videira, assinalando o espaço não só como o de apreciadores vínicos mas também, e sobretudo, como “Lugar de Sabedoria”, da mesma Gnose representada pela vide cujo suco do fruto é o Sang Greal ou Sangue Real que todo o Adepto Perfeito ou Superior Incógnito possui, e que deve ser o exemplo máximo a imitar, a realizar pelo Mestre-Maçom, tanto que em seu Grau ele é, na essência última, o seu pálido reflexo.

Na mesma contingência, vê-se a escultura em corpo inteiro de um arquitecto medieval – evocativo da primitiva Maçonaria Operativa – com barrete frígio (emblemático do Adeptado), que suporta uma coluna em esquadria tendo no cimo com duas cabeças de elefantes com as trombas enlaçadas. Representa o Grão-Arquitecto (Arche-Tekton, em grego) do Templo da Virtude e da Sabedoria, esta assinalada pelo elefante (em duplicado, para designar fisicamente a Sabedoria do Espírito e a Virtude da Alma) animal iconográfico do deus Ganesha, filho de Shiva, que é o patrono da Gupta-Vidya ou “Sabedoria Secreta”, afinal, a mesmíssima Teosofia como “Saber Divino”. Ganesha equivale a Cristo no Ocidente, por também este incarnar por Obra e Graça do Espírito Santo.

Abaixo e à direita desse escultórico está um poço que leva aos subterrâneos de Lisboa, ilustrado por uma linda fonte de corais, a qual conectada à ao simbolismo anterior descrito torna-se indicativa da Fons de Sée, a “Fonte da Sabedoria” de onde irrompe a Acqua Vitae que purifica o corpo e sacia a alma de quem assim se torna Adepto Perfeito (Mahatma, “Grande Espírito”, em sânscrito, o mesmo que Jivamukta ou Jivatmã, o verdadeiro Santo e Sábio de que fala a Igreja ao referir-se à “Comunhão dos Santos”), assinalado no dito Grão-Arquitecto[18].

No lado oposto da mesma parede, esquinando ou em quina, no sentido nordeste, observa-se um pombal tendo adiante quatro pombas dispostas em cruz. Elas suportam o pombal como quinto elemento do conjunto, e sendo as aves simbólicas da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade o pombal vem a representar a Casa do Divino Espírito Santo, o que remete para a ideia sebástica do V Império Lusitano como tema já assumido pelos coevos setecentistas da Maçonaria em Portugal, traçando e talhando a Baixa Pombalina de Lisboa como imago mundi dessa Idade do Futuro.

Na esquina oposta da parede em frente, no sentido sudoeste, em alinhamento diagonal com a cena das pombas, vêem-se quatro andorinhas esvoaçando em torno de um ninho feito num tramo de videira semiencoberto por parras. Diz-se que elas são as mensageiras da Primavera, época em que a Terra é fecundada pelo Sol jucundo, após a noite invernal. Simbolizam, pois, o anúncio de um Novo Ciclo de Humanidade, o da “Primavera dos Deuses”, como diriam os românticos e como dizem os sábios hindus, apodando-a de Satya-Yuga ou “Idade de Ouro”, por certo a mesma do Espírito Santo, e com isso expressam o Eterno Retorno e o prenúncio da Ressurreição. Por tal são negras, pertencem à noite que antecede o dia a advir, este assinalado nas pombas do Cruzeiro de Portugal, as quais estão para o Céu como aquelas para a Terra, aqui de esperança revigorada pelo anúncio do Futuro desejado feliz.

Esse Dia da Utopia, esse Futuro desejado, vem a ser parido pelo grifo fêmea, escultórico representando-a em pleno acto de parto enlaçada por cordame de marear, postada sobre o corrimão que leva ao coro, ficando assim no umbral entre duas cenas (andorinhas e pombas) igualmente representando o Passado e o Futuro do Género Humano. A figura repete-se na direcção das andorinhas, mas só com meio corpo, como se estivesse engolindo o Passado. Esta dragona ou mulher-dragão como grifa, simboliza o valor da inteligência artística e na mitologia greco-romana domina os céus, por isto que aqui a sua figura está como que suspensa no ar. É a antiga representação do signo de Libra ou Balança e que o Cristianismo adoptou para expressa as duas naturezas do Salvador, Jesus como Homem e Cristo como Deus, ficando a concha de prata da Balança para o Poder Temporal (Cristo Rei) e a concha de ouro da mesma para a Autoridade Sacerdotal (Cristo Sol), duas funções distintas unidas na pessoa única e verdadeira do Messias que é quem, afinal, a grifa está dando à luz.

A ocidente e sob a grifa, o varandim do Coro, ricamente talhado e esculpido em madeira de carvalho, apresenta na “fácies” colunelos e alcachofras enleadas por cordames de marear com roldanas, tendo logo abaixo, em relevo, um nó de marinheiro. Isto vem confirmar o transcendental sentido parturiente da grifa posta em relação com os símbolos da navegação, que sendo mística é sinónima de demanda do Centro Espiritual Supremo, do Sanctum-Sanctorum, do Lugar da Arca ou Agharta sobre a qual se manifesta a Shekinah ou “Presença Real de Deus Espírito Santo”, Julgador (Encoberto) e Pacificador (Desejado) das Nações.

A presença do rodízio e o seu significado faz parte do imobiliário simbólico da Alquimia sobre o qual já escrevi em outro lugar[19]: “Por sua vez, o rodízio (pertencente ao simbolismo hermético da Via Húmida ou dos Navegantes, que é assim uma Via Andrógina ou Macho-Fêmea) é chamado pelos hermetistas de fogo de roda. Ou seja: o fogo alimentado, constante e igual, que o filósofo-artista mantém dia e noite no decurso da operação necessária à cocção da matéria filosofal, é chamado, por esta razão, fogo de roda. No entanto, além do calor necessário à liquefacção da Pedra dos Filósofos é preciso ainda um segundo agente, chamado fogo secretoou filosófico. É este último fogo, estimulado pelo calor vulgar, que faz girar a roda”.

A entrada ogival do Claustrum para o Refectorium é suportada por quatro colunas verdes aos pares, mais pequenas que as espessas colunas vermelhas toscanas atrás delas, também aos pares, cujos capitéis de um par reproduzem a ilustração da famosa fábula de La Fontaine: a raposa olhando impotente os cachos apetecíveis no cimo da latada. Aqui e em conformidade ao sentido de ordem e regra, significa a sagacidade na transmissão do conhecimento iniciático sempre interdito aos profanos, ajustando-se bem aos ditos “não atireis bagos aos despreparados” porque “estão verdes, estão verdes”…

No segundo par de colunas, tem-se nos seus capitéis a ilustração de um melro pousado num ramo de alcachofra e trocando olhares com um cão. É a alegoria da melodiosa Voz de Deus Espírito Santo instruindo a quem Dele é guardião. Logo no capitel oposto vê-se uma garça depositando o alimento da boca de um cão. Aqui e exclusivamente no sentido esotérico cujos símbolos preenchem o espaço da Abadia, a alegoria traduz-se como o nascimento iniciático e o consequente alimento espiritual de quem se fez depositário e guardião das Verdades eternas, neste caso, os raros maçons detentores dos ainda mais raros segredos da Arte Real já não simbólica mas efectiva, por ser na sua essência a Verdadeira Iniciação, como transformação da Vida-Energia em Vida-Consciência[20] .

Ainda a norte mas na direcção oeste, observa-se permeio a uma roda de leme as efígies de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral, como os mais célebres das Descobertas Marítimas da Gesta Dei per Portucalensis chegados às Índias Oriental e Ocidental assim unindo aos dois hemisférios do Globo encontrados em Portugal, o que equivale à Conquista Espiritual do Mundo pela lusitana ”Cavalaria do Mar”. Isso mesmo é indicado pela roda de leme, indicativa do piloto ou guia expressivo da Autoridade Suprema representada nas cabeças Caprinas ou Kumaras por cima dela. Mas aqui e em nova versão, a demanda espiritual de um Mundo Novo ficaria a cargo da Maçonaria, a “roda de leme” da barca social, e é por isso que se vêm por cima dela 24 pequenos bustos de makavenkos maçons de ambos os sexos, alguns com a jóia do seu grau sobre o peito, postados nos frisos das paredes norte e sul deste Refectorium. Com isto, fica resumida a mensagem encriptada da Abadia onde também, entre goles e garfadas, sonhou-se a utopia da sociedade ideal capaz de unir todos os povos, a começar pelo português, através do melhor que a República Maçónica tinha para dar. Até hoje aguarda a desejada realização.

NOTAS

[1] Manuela Gonzaga entrevista Vitor Manuel Adrião, Lisboa do Quinto Império. In Revista 3 do semanário O Independente, 8 a 14.10.1999.

[2] Carlos Schneeberger Ataíde, Palácio Foz. Direcção-Geral da Divulgação, Lisboa, 1984.

[3] Raul Proença, Guia de Portugal – I (Lisboa e Arredores). Lisboa, 1924.

[4] Francisco Santana e Eduardo Sucena, Dicionário da História de Lisboa. Lisboa, 1994.

[5]A Pastelaria Foz e o seu anexo A Abadia. In “A Construção Moderna”, n.º 16, Ano XVII, Lisboa, 25 de Agosto de 1917.

[6] O arquitecto Raul Lino, considerado o “pai” da “casa portuguesa”, desapreciava abertamente a corrente estética do neomanuelino apodando-a de “estilo neomanuelinho”. Teve seguidores na desapreciação, e Raul Proença fez eco das suas palavras alcunhando a Quinta da Regaleira de “mau gosto pastiche”, ou seja, uma amálgama de estilos pressupostamente sem ordem nem regra estilística. Por um motivo qualquer só do seu conhecimento, Raul Lino achou por bem hostilizar o neomanuelino ostracizando-o como o prolongamento final do revivalismo romântico associado à mitologia portuguesa e à ideia medievalista do regresso ao campo, à Natureza, dispondo o homem como um equivalente de Deus pela sua capacidade de criar por meio da imaginação, recusando os limites da racionalidade, a finitude e o carácter efémero da existência, motivo para o romântico fazer da arte uma expressão do pensamento espiritual, do infinito e do eterno. Marcado pela impressão forte e abstracta da saudade, o revivalismo romântico impôs-se como um desafio à usura do tempo, convidando os fiéis a um sentimento de melancolia estética, cujo período de glória final foi precisamente o neomanuelino, como retorno ideal ou utópico ao Passado no Presente desejado igual ao que foi e se quer que seja no Futuro, tomando como exemplo as glórias passadas de Portugal, sobretudo as marcantes de carácter mítico.

[7] A. H. de Oliveira Marques, Dicionário de Maçonaria Portuguesa, volume I. Editorial Delta, Lisboa, 1986.

[8] D. Pedro de Alcântara I foi aclamado Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil na sua 17.ª sessão realizada em 4 de Outubro de 1822. Foi iniciado no Rio de Janeiro, na Loja Comércio e Artes na Idade do Ouro em 2 de Agosto de 1822, recebendo o nome simbólico de Guatimozin, como consta da acta da 9.ª sessão do G.O.B., sendo Grão-Mestre José Bonifácio de Andrada e Silva, com o nome simbólico Pitágoras.

[9] Borges Grainha, História da Franco-Maçonaria em Portugal (1733-1912). Editorial Vega, 4.ª edição, Lisboa.

[10] A. H. de Oliveira Marques, ob. cit.

[11] A. H. de Oliveira Marques, ob. cit.

[12] Francisco de Almeida Grandella, Memórias e Receitas Culinárias dos Makavenkos, Lisboa 1919. Obra reeditada pela Marginália Editora, Lisboa, Dezembro de 1994.

[13] Anabela Natário, A sociedade secreta dos Makavenkos. Jornal “Expresso”, Sexta-feira, 5 de Fevereiro de 2010.

[14] Victor Luís Eleutério, Grandella. Edição do Montepio Geral, Lisboa, 1997.

[15] A rivalidade entre monárquicos católicos e republicanos maçónicos não deixou de registar-se em Sintra através de duas associações distintas: a Sociedade Real União Sintrense, fundada em 8 de Maio de 1877, de que foram obreiros, dentre outros, José Simões, Joaquim Barreto, António Marçal da Silva Rosa e Domingos Santos e Silva, e o Centro Republicano de Sintra, ou melhor, da entidade que por ele se manifestava, a Loja “Luz do Sol” n.º 241 do Grande Oriente Lusitano Unido, perfilhando o Rito Francês e instalada nesta vila em 1904 com extinção em 1916, depois de no ano anterior (1915) ter sido Casa Capitular. A sua sede primitiva situava-se na Rua Francisco Rodrigues Ferreira, na Estefânia, no prédio conhecido por “Torresão”, do lado esquerdo, descendo para a Portela de Sintra. Depois foi transferida para o prédio n.º 40 da Rua Alfredo Costa. Foi Venerável desta Loja o dr. Gregório de Almeida, o “pai dos pobres”, falecido em 1920, e à mesma pertenceram Virgílio Horta e José Alfredo da Costa Azevedo, 1.º presidente de Sintra pós 25 de Abril de 1974.

[16] Raul Brandão, Memórias, volume II, Lisboa, 1925, e volume III, Lisboa, 1933.

[17] Vitor Manuel Adrião, Guia de Lisboa Insólita e Secreta. Editorial Jonglez, Versailles, Abril de 2010.

[18] Vitor Manuel Adrião, Lisboa Secreta (Capital do Quinto Império). Bubok Publishing S. L., Lisboa, 2012.

[19] Vitor Manuel Adrião, A Ressurreição de Portugal (Ser, Identidade, Pensamento). Edição da Academia de Letras e Artes, Cascais, Setembro de 2009.

[20] Vitor Manuel Adrião, Quinta da Regaleira (Sintra, História e Tradição), Editora Dinapress,Lisboa, Abril de 2013.

Comentários Desativados em A “Abadia” de Lisboa e os seus Arcanos – Por Vitor Manuel Adrião

![IMG_0936[1]](https://lusophia.files.wordpress.com/2014/06/img_09361.jpg?w=500&h=333)

![1917-Pastelaria-Foz13[1]](https://lusophia.files.wordpress.com/2014/06/1917-pastelaria-foz131.jpg?w=500&h=189)

![Restaurante-Abadia.624[1]](https://lusophia.files.wordpress.com/2014/06/restaurante-abadia-62411.jpg?w=500&h=351)

Deverá estar ligado para publicar um comentário.