15.8.2016

O reinado de D. Sancho I, sucessor de D. Afonso Henriques seu pai, ficou marcado por polémicas acesas com a Santa Sé, incluindo a acusação de vizinhança a crenças hereges, ele com comportamento herege que levaria à sua excomunhão. Diz-se mesmo que terá dado guarida em Portugal à heresia cátara através da nobreza de Aragão a que estava ligado familiarmente. Se assim foi como defendem hoje alguns com erudito e engenhoso argumentário[1], abrindo janela de oportunidades a especulações dos variados géneros da ambiência própria do “realismo fantástico”, então obrigatoriamente ter-se-á de rever a tanto a história político-social como a religiosa dos primeiros tempos da Monarquia e da Igreja no País de tenra idade ainda.

Para poder enquadrar essa possibilidade extraordinária de relação D. Sancho I – Cátaros, indo aos prós e aos contras segundo a documentação disponível coeva dessa época, antes de tudo o mais devo fazer uma breve resenha do que foi o catarismo e por que motivo a ortodoxia eclesiástica romana se lhe opôs de forma tão violenta e sangrenta. Recuo, pois, a esse período pouco estudado da História Medieval europeia.

Desde cedo a Igreja entrou em colisão doutrinária consigo mesma, criando-se dois partidos que, verdade seja dita, nunca se reconciliaram efectivamente: o pró-judaico e o pró-grego, este assumido por Paulo e aquele por Pedro. Isso deu aso ao surgimento de heresiarcas contestadores de que Jesus tivesse realmente existido como homem ou figura histórica e até mesmo pondo em dúvida que Jehovah fosse o Deus de Israel, e se o fosse então os judeus estariam prestando culto ao “Príncipe do Mal” que subsistia do espírito de vingança e guerra dos seus filhos. Isso era justificado pelo que o próprio Isaías deixara escrito na Escritura Velha. Foi assim que apareceu o controverso Marcião de Sinope, um dos muitos heresiarcas do Cristianismo dos primeiros tempos, saído do chamado “gnosticismo pagão ou naturalista”, simpatizante parcial da corrente paulista pró-grega oposta da judaica a que se opunha, o qual, como muitos outros, acabou por ser expulso da Igreja e ir fundar a sua filosofia apocalíptica e política própria, o Marcionismo. Este, o Priscilianismo, o Arianismo de Ário, etc., contribuíram para a cisão eclesiástica no século IX com a criação da Igreja pró-grega (bizantina) e a Igreja pró-romana (de herança judaica)[2]. A citação de Isaías 45:7 (“Eu o que formo a luz, e crio as trevas, o que faço a paz, e crio o mal; eu sou o Senhor que faço todas estas coisas”), é a afirmação da Divindade Única como Todo presente em todas as acções humanas, boas ou más, sendo que o livre-arbítrio cabe ao Homem, mas a Justiça a Deus como Consciência Absoluta assistindo a um e todos. A ad littera sem a exegética interpretativa só poderá resvalar para o equívoco ignorando a parábola – para-bola – e metáfora do texto sagrado, que vem a reunir em um só os vários deuses cultuados na então religião animista das tribos semitas. O mesmo processo seguiu Mahometh no Alcorão.

É no ambiente heresiarca contestatório que nem o Concílio de Nicéia (século IV), onde foram estabelecidos os princípios da teologia oficial da Igreja, sossegou, que Paulo de Samósata, bispo de Antioquia no século III, fundou o movimento Pauliciano desde logo acusado de gnóstico e próximo do Maniqueísmo de Maniqueu, filósofo cristão coevo desse bispo. Seita adopcionista ou monarquianista, enfatizava a Unidade Absoluta de Deus entrando em conflito aberta com a doutrina da Trindade, sendo os modelos propostos pelo monarquianismo rejeitados como heréticos pela Igreja[3]. Todavia, os paulicianos sobreviveram e floresceram entre os anos 650 e 872 na Arménia e nas partes orientais do Império Bizantino, sobretudo na Anatólia e nos Balcãs, dizendo-se descenderem em linha directa dos Apóstolos e terem o seu início no primeiro século depois de Cristo, contudo faltando os registos comprovatórios de tal afirmação que mais parece “lenda de fundação”. Em 668 começaram a ser perseguidos sendo o seu líder Constantino apedrejado até à morte, e o sucessor desse queimado vivo. Durante o século VIII receberam protecção esporádica de Leão III, o Isáurio, nos Balcãs ocidentais, e também do seu filho Leão III. Mas logo a imperatriz Teodósia de Bizâncio, no século IX, moveu-lhes perseguição tenaz provocando a morte de 100.000 paulicianos[4]. Com isso, eles dispersaram-se pelos Balcãs indo originar novo movimento, o dos bogomilos.

O Bogolimismo, movimento gnóstico e maniqueísta descendente do Pauliciano, foi fundado pelo padre Bogomilo no século X, durante o reinado de Pedro I da Bulgária. Os bogomilos são referidos como babuni em diversos documentos, nome originado de topónimos macedónios (Rio Babuna, Montanha Baguna, Aldeia Bogomila, etc.), em cuja região o movimento foi muito activo[5]. Também conhecido como de “amigos de Deus”, ele surgiu como uma resposta à estratificação social ocorrida como resultado da introdução do Feudalismo e como forma acção política opositora ao Estado búlgaro e a Igreja. Os bogomilos eram sobretudo dualistas adeptos do conceito maniqueísta: o Deus Criador do Espírito diferenciava-se claramente do Deus Criador da Matéria. Tal como os paulicianos, pregavam a igualdade social e acusavam abertamente o afastamento da Igreja e da Nobreza das classes mais desfavorecidas. Na Itália, sobretudo em Milão, no século XI os religiosos pobres aderiram a esse movimento reformista vindo a ser conhecidos pelo nome da rua milanesa mais frequentada por eles, Pataria, donde o seu apodo patarini ou patarinos, “andrajosos”[6]. Enfim, o Bogolimismo difundiu-se em toda a região dos Balcãs chegando até à fronteira com Bizâncio, vindo a ser fortemente perseguido pelos soberanos búlgaros e pelos imperadores bizantinos, e a despeito da repressão tenaz das autoridades católicas espalhou-se por toda a Europa Central e Ocidental, antes de desaparecer e reaparecer sob a forma de Catarismo.

O Catarismo (do grego katharós, καϑαρός, “puro”) entre os anos 1100 e 1200 estabeleceu-se e dominou o pensamento espiritual da Europa Ocidental e do Sul, sendo que no sul de França foi onde teve maior impacto e domínio sobretudo na Occitânia, a qual compreende as regiões históricas da Provença, o Limusino, o Auvérnia, a Gasconha, o Languedoque e o Delfinado na França. Ao diassistema linguístico-cultural do occitano também estão incluídos alguns vales alpinos na Itália e o Vale de Aran, na Catalunha, vizinha de Aragão. A Occitânia é até hoje uma nação sem Estado da Europa, sobretudo desde a Cruzada contra os Cátaros que os exterminou como movimento religioso contestatário do absolutismo papal. Papel menor mas não menos significativo teve o movimento fundador por Pedro Valdo, em 1173, o dos Valdenses, também conhecidos como “Pobres de Lyon” que se espalharam pelo Sul da França e ela Lombardia, acusando a corrupção da Igreja vendida a César, na pessoa do imperador Constantino, desde que o Papa Silvestre adquirira a primeira possessão temporal para o eclesiástico. Apesar de fortemente perseguidos na Itália nos séculos XIII e XIV, ainda hoje subsistem algumas comunidades isoladas valdenses nos Alpes.

No espaço occitano, foi na região do Languedoque que o Catarismo ficou e dominou completamente a partir de cidade de Albi, donde também se chamarem albigenses aos cátaros, cuja catedral de Santa Cecília em breve transformou-se num centro dominado pelo pensamento reformista cátaro. Assim também Toulouse e Montpellier, respectivamente capitais alta e baixa do Languedoque ou Languedoc, referindo-se à língua vernácula da região, a langue d´oc, em oposição à vernácula do Norte, a langue d´oil.

Os cátaros adoptaram por símbolo a cruz occitana desde logo assinalando um estado de independência político-geográfica e moral-religiosa apartados da ortodoxia político-religiosa romana, o que agradou à nobreza occitana desejosa de um Estado independente, possivelmente sendo o principal motivo da protecção política e militar que dispensou aos cátaros desde a primeira hora, convertendo-se mesmo à sua religião caracterizada por uma visão peculiar de docetismo cristológico, segundo a qual Jesus Cristo só viveu na Terra como imagem aparente, ilusória, assim não aceitando a sua compreensão trinitária católica, assumindo que o seu corpo real era invisível aos olhos carnais por ser imagem de um Anjo. A maior parte dos católicos actuais que não acreditam que Cristo se manifeste com vestes tecidas no Céu e com sandálias fabricadas pelos Anjos, são docetistas sem o saberem[7].

No Catarismo revelava-se a primitiva polémica pró-judaica e pró-grega que tomaria forma maniqueísta irreversível, opondo o Deus “bom” do Novo Testamento, criador do Reino Espiritual, ao Deus “mau” do Antigo Testamento, criador do Mundo Físico, que identificavam como Satanás. Para os cátaros, toda a matéria visível foi criada por Satanás, sendo contaminada pelo pecado que incluía o corpo físico. Este conceito oponha-se ao monoteísmo da Igreja Católica que considera haver um só Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Os cátaros também consideravam as almas humanas serem almas sem sexo de anjos aprisionados dentro da criação física de Satanás obrigadas à reencarnação, mas que podiam alcançar a libertação ou salvação através do ritual chamado Consolamento (Consolamentum), ministrado de forma muito simples consistindo na imposição das mãos, na leitura do Evangelho de São João (onde é revelado que “o Consolador manifestou-se em forma de Pomba soprando o Espírito Santo ao Homem Bom Jesus Cristo”, motivo da Pomba ter sido símbolo do Consolamento cátaro) e consequente imposição do Livro sobre a cabeça do crente, terminando com a oração dominical do Senhor, o Pater Nostrum. A ministração deste sacramento convertia o simpatizante ou crente, o “bom homem” ou “boa dona”, em “bom cristão”, mas isso só depois de ter realizado o “melhoramento” que consistia na prática moral do exigido na rigorosa catequese cátara, assim extirpando o pecado carnal e alcançando a perfeição. Perfeitos eram os ministros da Igreja cátara, com hierarquia própria dividida em filhos maiores e filhos menores: os bispos eram assistidos pelos “filhos maiores”, candidatos ao bispado, e os diáconos eram os “filhos menores”, assumindo tarefas semelhantes às do clero paroquial. Viajavam em missão pastoral sempre aos pares como clerici vagantes. A hierarquia cátara incluía o sexo feminino no ministério, sendo escolhida a mulher mais velha e de bom juízo, a anciã, para o cargo em cada “igreja paroquial” cátara, dando como exemplo Maria Madalena que foi a primeira a ser reabilitada de Satanás por Jesus Cristo. Daí o ênfase cátaro dispensado à pessoa magdálica, expressiva da libertação psicossocial da Mulher em plena Idade Média, o que já se fazia sentir um pouco por toda a parte mas sobretudo no Catarismo, aliás, considerando aberrante o casamento como obrigação perpétua, sem direito a divórcio, assim como a repressão sexual e o obrigar a estados celibatários os que não possuíam tais inclinações, e mesmo possuindo uma hierarquia ela era “livre”, quase se poderia dizer em termos actuais “democrática e socialista”, mas o mais certo seria chamá-la de “proto-protestante” revindicando a comunicação directa com o Divino ao alcance de qualquer um(a) sem dogmas nem mistérios, no que destoava completamente da tradicional eclesiástica católica, a começar por negar todos os sacramentos católicos desde logo o da Eucaristia (recusando a mais-valia sacerdotal da Taça Eucarística, endossada miraculosa familiar ou mesmo a mesma sob o aspecto cavaleiresco do Santo Graal, o Kratter provençal) assim como o Batismo, tal como a descrença tanto no Purgatório como na ressurreição dos mortos no Dia do Juízo Final, além de condenarem a usura e defenderem o direito de propriedade. A endura, “privação”, como espécie de suicídio místico também não era condenável para os cátaros: geralmente consistia em deixar-se morrer de inanição ou, mais raramente, de frio. Se bem que nunca fosse estimulada nem imposta pelos Perfeitos, também não era recusada, sobretudo quando a Inquisição tornou a vida impossível aos cátaros no condado de Foix. Mas isso era o contrário da posição da doutrina católica sobre o suicídio. Tudo motivos mais que suficientes para o agrado geral da Occitânia, sobretudo da sua aristocracia local, e desagrado total da Igreja Católica, vendo estar perdendo a sua cristianíssima filha, a “França fidelíssima”, apesar de cátaros e católicos conviverem em paz e até aqueles frequentarem os templos destes, mesmo não comungando sem parte activa na missa, assim respeitando a assembleia (ecclesia) mas demonstrando participarem de diferente daquela.

Sobre os supostos textos sagrados cátaros, a sua catequese apresentava-se além de no Novo Testamento nos textos maniqueístas O Evangelho da Ceia Secreta ou o Interrogatório de João, e O Livro dos dois Princípios[8].

Inicia-se cruzada pastoral, ou seja, o envio à Occitânia de vários delegados papais a fim de demover e remover a heresia cátara pelo esgrimir de argumentos teológicos, o que redundou em fracasso total[9]. Já desde 1119, no Concílio de Toulouse, que o Catarismo fora notado pelo seu desenvolvimento crescente e condenado oficialmente. Isto por na realidade ser uma religião dotada de doutrina, organização e princípios próprios, em muitos aspectos radicalmente diferentes da Igreja Católica Romana. Se, de facto, a palavra grega hairesis significa “escolher”, herege será o que “escolhe” para si alternativas distintas daquelas estabelecidas e declaradas pela religião oficial romana[10], que na época era igualmente dominadora absoluta dos estados, reinos e feudos europeus.

Inocêncio II, que pontificou de 1130 a 1143, designou seu legado no Midi o bispo de Óstia, o cluniense Henri Albéric, para combater a heresia com as armas da doutrina, mas era tarefa superior às capacidades físicas e mentais do bispo. Então, pediu a ajuda de Geoffroy, bispo de Chartres, e do próprio abade Bernardo de Claraval. Entretanto, Inocêncio II morre e em 1145 Eugénio III sobe ao sólio papal (pontificando de 1145 a 1153), ano em que Bernardo de Claraval, no mês de Maio, acompanhado do cisterciense Godofredo de Auxerre, aparece no Languedoque e confronta o bispo cátaro Henrique de Lausanne, assim como exorta Alfonso Jourdain, conde de Toulouse, a colaborar com a Igreja Católica na extirpação dos erros[11]. Contudo, não deixou de reconhecer virtuosismo cristão nas ideias e práticas cátaras, admoestando no seu Sermão 64: “Sejam os hereges conquistados não pelas armas, mas pelos argumentos”. Adiantando no Sermão 65 sobre o Cânticos dos Cânticos: “Se questionar a heresia sobre a sua fé, nada é mais cristã; se sobre a sua conversão diária, nada é mais inocente, e o que ela diz ela provará por suas acções… No que diz respeito à sua vida e conduta, ela não engana a ninguém, não se sobrepõe a ninguém, não pratica violência com ninguém. As suas faces são pálidas de jejum, ela não come o pão da preguiça, ela trabalha com as suas mãos, e assim faz a sua vida. As mulheres deixam os seus maridos, os homens deixam as suas mulheres, e todos eles emigram para a heresia. Clérigos e padres, jovens e adultos entre eles, estão deixando as suas congregações e são encontrados na companhia de tecelões (cátaros) de ambos os sexos.”[12]

A opinião de Bernardo de Claraval, futuro santo da Igreja, terá tido repercussão na Ordem do Templo de que era inspirador e mentor perpétuo desde que entre 1128 e 1129 redigira o Louvor e a Regra da mesma (De Laude Novae Militiae ad Milites Templi), primeiro em latim e depois transcritos para o francês do Norte, a langue d´oil. Certamente por esse motivo, os monges-cavaleiros templários não participaram em nenhum acção bélica contra os cátaros e mantiveram postura de neutralidade ao longo de todo o processo, facto que ultimamente tem dado aso a inúmeras elucubrações fantásticas, de engenhosidade mais ou menos esotericista, mas que poderá explicar-se pelo simples dos seus estatutos no tocante à vocação militar interditar guerra a cristãos e somente ao árabe infiel, fosse na Europa ou no Ultramar. Eram Milites do Pelágio, Bellatores do Chark e do Gharb na Península Ibérica, protegiam cristãos, fosse qual fosse a sua índole, não os perseguiam nem matavam. Razão de possivelmente terem dado guarida, em nome da caridade cristã, a alguns pobres cátaros perseguidos no Languedoque, sem por isso deixarem de ser católicos romanos e Milícia de Roma. A pressuposta inter-relação teológica e cultural cátaros – templários não parece ter implicado em espécie alguma de conversão desses últimos, tampouco dos primeiros. Poderá vir daí a posterior acusação dos templários serem maus cristãos e sonegarem palavras sacramentais na santa missa e até mesmo não celebrarem a eucaristia, acusação tão infundada que não sobreviveu às primeiras alegações no Processo contra o Templo, tendo caído por terra e esquecida de imediato[13].

As palavras prudentes, de diplomática tolerância, de Bernardo de Clavaral, parecem não ter tido repercussão prática, as posições extremaram-se ainda mais: em 1178 Henri de Marcy, legado papal, qualificou as povoações de implantação cátara de sedes Satanae, “sedes de Satanás”, e por sua vez os cátaros, definindo-se a si próprios como a Gleisa de Bons Homes et Bons Cristians, ou simplesmente Gleisa de Dio, Igreja de Deus, respondiam pela voz do Perfeito Peire Authié: “Realmente há duas Igrejas: uma Igreja que persegue, condena e mata, e outra Igreja que foge, perdoa e morre. Digam em qual acreditam que seja a Igreja de Deus”[14].

O objectivo da cruzada pastoral (onde chegou a intervir Fernando de Bulhões, o nosso St.º António de Lisboa e Pádua, o “martelo dos hereges”, investido na missão pelo próprio S. Francisco de Assis em 1221, indo pregar debalde no Sul de França pela conversão dos albigenses e patarinos[15], donde nasceria a célebre lenda da “pregação aos peixes”; recorde-se que S. Francisco, o “jogral de Deus”, interviu directamente na reforma moral e social da Igreja mas sem transgredir o aro convencional da doutrina, mantendo-se na mesma, motivo que o levaria à pronúncia das Admoestações aos hereges[16]) era levar os cátaros a abjurarem dos seus erros e reconciliarem-se com a Igreja. Foi com essa intenção que em 1203 uma missão de monges letrados cistercienses, chefiados pelo próprio abade de Cister, Arnaldo Amauri, acompanhou o legado papal Pedro de Castelnau a fim de pressionar o conde de Toulouse, Raimundo VI, a extirpar a “pestilência herética” disseminada nas suas terras, e ao mesmo tempo converter as populações simpáticas a ela. No ano seguinte (1204), dois importantes religiosos espanhóis, Diego, bispo de Osma, e Domingos de Gusmão, vice-prior do capítulo de Osma, juntaram-se aos demais na missão de converter as “almas desgarradas” do condado de Toulouse. Domingos, posteriormente canonizado com S. Domingos, foi o fundador do Convento de Prouille em Toulouse, e da Ordem dos Predicadores, mais conhecida com Ordem dos Dominicasos ou Dominicanos. Foi ele o primeiro a propor que na luta contra os hereges a conversão se fizesse não apenas pelas palavras mas também pelo exemplo[17]. Com efeito, foram os dominicanos a iniciar as inquisições episcopais os quais tiveram actuação importantíssima durante todo o período no conflito armado no Languedoque, tendo criado a Inquisição com tribunais destinados a inquirir e julgar os cátaros detidos. Empós os interrogatórios onde a tortura desumana era praticamente “obrigatória”, levantaram-se os autos-de-fé e as fogueiras com os condenados ao lume eterno enrubesceram o chão occitano no holocausto que se seguiu[18].

Com efeito, a cruzada pastoral fracassada em breve transforma-se em cruzada bélica. Os acontecimentos precipitam-se. Dá-se o casus belli. No dia 15 de Janeiro de 1208, o legado papal Pierre de Castelnau, cisterciense famoso pela suas incontidas vociferações ofensivas dos cátaros e dos condes da Occitânia, ao regressar de uma reunião em Saint-Gilles, quando se dispunha a atravessar o Rio Ródano, foi assassinado. As culpas caíram sobre o conde Raimundo VI de Toulouse, e debalde este protestou a sua inocência[19]. Mas esse foi pretexto bem-vindo para o Papa Inocêncio III – pontificando desde 8.1.1198 a 16.7.1216 – convocar a Cruzada Albigense, que aliás vinha preparando desde anos antes. Convoca os barões de França para a “cruzada baronial”, mas o êxito da chamada foi muito relativo; então, convoca o rei Filipe Augusto de França, mas este andava em guerra com a Inglaterra e não se mostrava disposto a iniciar nova guerra no seu próprio país.

Para obter êxito nos seus intentos de conseguir uma “cruzada real” com o envolvimento de Filipe Augusto, reunindo poderoso exército recrutado não só em França mas um pouco por toda a Europa católica, o Papa declarou livre e ofereceu à turba armada, com isenção pontifícia de pecado assim transformando mercenários em cruzados, o saque e a matança dos cátaros e dos seus protectores, os condes occitanos[20]. Com efeito, em 9 de Março de 1208 o Sumo Pontífice dirigiu uma carta a todos os bispos do Languedoque e a todos os condes, barões e senhores feudais do reino de França, onde a dado trecho diz: “Despojai os hereges das suas terras. A fé desapareceu, a paz morreu, a peste herética e a cólera guerreira tomaram novo alento. Prometo-vos a remissão dos vossos pecados se puserdes fim a tão grandes perigos. Ponde todo o vosso empenho em destruir a heresia por todos os meios que Deus vos inspirará. Com mais firmeza ainda que com os sarracenos, pois são mais perigosos, combatei os hereges com mão dura”[21]. Já antes o Papa Gregório VII (pontificando de 1073 a 1085) havia declarado que “a matança de hereges não é crime”, porque “a heresia é um golpe no rosto de Deus, e é dever de cada católico exterminar os hereges”. Maneira singular de assegurar a continuidade do domínio temporal absoluto da Igreja.

A campanha começa no dia 22 de Julho de 1209, dia da festa de Santa Maria Madalena, com o cerco da cidade de Béziers por um contingente de cavaleiros armados vindos do Norte de França, da Bélgica, da Alemanha e da Inglaterra. Fala-se no número prodigioso de vinte mil homens a cavalo e duzentos mil peões. Talvez o número seja exagerado, posto as guerras naquele tempo não envolverem mais de cinco mil combatentes, mas também poderá não ser exagerado à vista do apetecível saque que o, sendo dever de cada cristão próprio Papa oferecia com todas as indulgências pontifícias. O objectivo militar não deixava dúvidas: derrotar os hereges que campeavam nas cidades e fortalezas situadas no viscondado de Béziers e Carcassonne e no condado de Toulouse. Simão de Montfort, à frente do exército cruzado, devastou a cidade de Béziers e exterminou a maioria da população (fala-se em 40.000 vítimas mortais), sem levar em conta a sua filiação religiosa, tendo pronunciado, segundo a Crónica de Cesáreo de Heisterbach, a sinistra frase: “Matai-os a todos, Deus reconhecerá os seus”! Assim fizeram, nada poupando, tudo arrasando, saqueando e assassinando, fosse católico ou cátaro, como diz um dos testemunhos contemporâneos[22]: “Nada pôde salvá-los, nem cruz, nem altar, nem crucifixo. Os mercenários mataram clérigos, mulheres e crianças; ninguém escapou. Se Deus quiser, receberá as suas almas no Paraíso. Não creio ter havido tal massacre desde o tempo dos sarracenos”.

Mas os condes e barões occitanos não se renderam, pelo contrário, opuseram resistência tenaz, inclusive tendo apelado para os reis e senhores feudais dos países amigos geopoliticamente relacionados ao Languedoque, que nos primórdios do século XIII estava sob o domínio dos seguintes:

O condado de Toulouse, governado por Raimundo VI, dominava a região compreendida entre os vales de Garona, Rouergue e Quercy, a que se acrescentavam as suas posses na Alta Provença.

O condado de Cominges, sob o governo de Bernardo IV, conde de Cominges e de Bigorra, por parte paterna primo do conde de Toulouse e vassalo do mesmo enquanto senhor de Samatan e Muret.

O condado de Foix, cujo titular era Raimundo Roger I, vassalo do conde de Toulouse.

O viscondado de Béarn.

O viscondado de Carcassone, Béziers, Albi e Limoux, cujo senhor feudal era Raimundo Roger Trencavel, sobrinho de Raimundo VI. Possuía o principado que abrangia de Carcassone a Béziers. A família Trencavel era vassala da Corte de Aragão desde 1179, e também vassala do Condado de Toulouse. Esta dinastia feudal Trencavel igualmente mantinha aliança com o viscondado de Minerve.

À Coroa de Aragão, domínio do rei D. Pedro II (1178-1213), prestavam vassalagem os condes de Toulouse. D. Pedro II, rei de Aragão, conde de Barcelona e senhor de Montpellier, morreu na batalha de Muret, em 12 de Setembro de 1213, defendendo os seus vassalos occitanos da agressão dos cruzados. Seria vingado por seu filho Jaime I, o Conquistador (Montpellier, 2.2.1208 – Valência, 27.7.1276), que conseguiu derrotar Simão de Montfort, líder da cruzada albigense e general inimigo das forças aragonesas. Montfort prosseguiu a campanha albigense e acabou morto quando cercava Toulouse, em 25 de Junho de 1218, pelas forças de Raimundo VII (1197-1249). Como nota curiosa, a educação de Jaime I na sua menoridade esteve a cargo da Ordem dos Templários, no castelo de Monzón, sendo então o regente de Aragão o conde Sancho Raimundes, filho de Raimundo Berengário IV de Barcelona e tio-avô de Jaime. Essa Ordem religiosa e militar, por todos os seus reconhecidos predicados morais e castrenses, era a preferida das cortes peninsulares e sul europeias para educar os príncipes futuros reis.

O ocaso cátaro dá-se em 16 de Março de 1244, com a tomada do castelo de Montségur e o conseguinte holocausto de duzentos cátaros, cinquenta deles Perfeitos encabeçados por Bertrand Marty, queimados vivos na fogueira, junto à fortaleza no depois chamado camp dels cremats, “campo dos queimados”, e os restantes quatrocentos foram levados para Carcassone onde seriam queimados vivos uns e enforcados outros, para servirem de exemplo à população geral. Em 1255, caiu o derradeiro baluarte cátaro de Quéribus, tendo os situados conseguido escapar. No mesmo ano de 1244, apesar de todos os abusos da Inquisição provocando numerosas revoltas e sublevações urbanas e campesinas, e mesmo contando com o apoio da Coroa inglesa e dos condes de Lusignan, Raimundo VII de Toulouse foi forçado a abdicar da pretensão da Occitânia como Estado independente a favor do Tratado de Meaux-Paris de 1229, apoiado pelo Papa Honório III, onde foi pactuada a integração do território occitano na Coroa francesa. Finalmente, em Fevereiro de 1231, o Papa Gregório IX pela bula Excommunicamus instituiu formalmente a Inquisição, que continuaria a actuar na região occitana durante os três quartéis de século seguintes até “extirpar completamente a heresia”, ditando assim o fim do movimento cátaro.

Mas antes de se apagar definitivamente da História, esse movimento candidato a reformador da Igreja ainda se reconstituiu em vários pontos da Europa, somente desaparecendo nos fins do século XIV[23].

A catequese cátara era claramente proto-protestante, chocava frontal e inteiramente com o modus vivendi tanto eclesial como militar, provocando estranheza, mal-estar e hostilidade. Aparecidos na primeira metade do século XI como os “irmãos do espírito livre”, condenavam o juramento e a vida militar, mas não o suicídio (endura), o mais comum pela fome ou frio, ou ambos, e considerado um acto santo, a forma mais perfeita de morte. Acreditavam que pelo espírito o homem poderia subir até à Divindade original, desde que se destacasse no mundo material. Veneravam o Sol como princípio do Logos de quem Cristo fora enviado não em corpo físico mas em corpo aparente ou ilusório (pneuma) e rejeitavam a cruz latina, símbolo do suplício, substituindo-a por uma outra de inspiração celta raiada com a luz solar. Desaconselhavam o casamento e absorviam-se uns aos outros, entregando-se ambos os sexos a rigoroso ascetismo totalmente contrários à união carnal homem-mulher, porque consideravam um castigo perpetuar a vida terrena. Adoptando atitude de resistência aos poderes locais, ora passiva, ora activa, pregaram ao extremo a purificação e a simplicidade contrapondo-se aos costumes corrompidos do clero, que praticava o nicolaísmo, ou seja, o casamento dos padres, e a simonia, isto é, a comercialização de cargos e bens eclesiásticos. Rejeitavam os sacramentos e apenas aceitavam o do batismo como o do Espírito Santo revelado no corpo pneumático de Cristo, o que representavam na figura da Pomba. Esta catequese disseminou-se principalmente entre os artesãos ou artífices das classes mais baixas e era ensinada abertamente nas casas cátaras pelos eleitos ou perfeitos aos simples crentes ou auditores[24].

Como disse, o catarismo foi se apagando aos poucos na Occitânia, a ausência de Perfeitos e Perfeitas – alvos da perseguição inquisitorial – terminaria com o movimento mas não com a sua memória perdurando até hoje nas tradições e costumes occitanos, o que deu aso a uma espécie de ressurgimento neo-cátaro durante o século XX, exportado para várias partes da Europa e até das Américas, mas reconhecidamente estranho ao original medievo tanto na estrutura como na doutrina, apesar de alguns francófonos e germanófilos terem-no assumido como reacção e contrapeso, mais uma vez, à ordem estabelecida católica[25]. Parece até uma vingança póstuma dos cátaros…

Por outra parte, muitos cátaros procuram refúgio na Catalunha e sobretudo em Aragão, de cujos senhores eram vassalos que prontamente receberam protecção. Entre esses contavam-se vários Perfeitos e Perfeitas. Sem dúvida o seu pensamento terá participado na corte aragonesa e até exercido alguma influência nos ideários religiosos da nobreza local, ainda assim limitadamente por a religião postulada ser a católica romana encabeçada pela Ordem de Cister próxima da Ordem do Templo. Será mais crível o intercâmbio de ideias num meio culto como reconhecidamente foi a corte aragonesa ao longo de várias regências dando origem a “cortes de amor” e ao culto do “amor cortês”, prosado e cantado pelos trovadores occitanos (e depois pelos galaicos e portucalenses que também criaram escola). Uma vez mais, não se encontra conversões de parte a parte, tão-só tolerâncias e conversões com pontos de encontro comuns: a necessidade premente de reforma moral e social da Igreja Católica. A Ordem Franciscana seria a derradeira esperança nesse sentido moral avivando e vivendo a noção evangélica da Pobreza, tal qual o fazia socialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou seja, a dos Templários.

Dessas duas últimas Ordens, sobretudo da primeira (de quem eram dissidentes os fraticelli, “irmãozinhos”, pregadores da pobreza extrema tanto sua como da Igreja, exigentes do despojamento das riquezas mundanas e da justiça social em que o eclesiástico minguava), andou próxima a princesa Isabel de Aragão que se tornaria rainha de Portugal por desposório com D. Dinis I. Além de princesa e rainha, cobriu-a a fama de santa ainda em vida. A Rainha Santa Isabel nasceu em Saragoça em 4.1.1271 e faleceu em Estremoz em 4.7.1336. Era filha de Pedro III de Aragão e senhor de Barcelona e de Constança de Hohenstaufen II da Sicília. O paço real em Saragoça situava-se próximo da Casa do Templo, e não será de descartar o pressuposto da princesa ter recebido alguma influência teológica templária a par de outras, inclusive albigenses, durante a sua infância, sobretudo num ambiente tão esclarecido como era o da corte de seu pai, ele próprio patrono das artes e letras, sendo particularmente favorável à poesia trovadoresca tendo mesmo escrito dois sirventeses, modalidade de poesia satírica provençal[26].

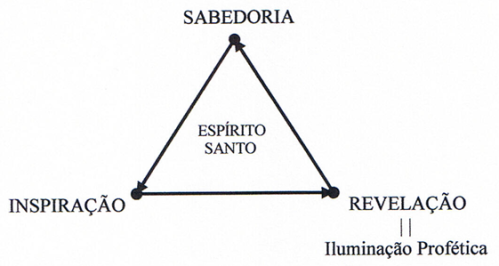

A influência cátara na rainha D. Isabel, católica confessa e franciscana laica (uma rainha, ou um rei, não pode abraçar a religião tornando-se professa ou professo, a não ser que abjure à Coroa e respectivas funções de Estado, o que ela não fez), não terá ido além da cultural que ainda assim marcou o seu pensamento já de si heterodoxo – nos documentos de aprovação do processo da sua santificação pela Santa Sé, aparece grafada como “Isibel, a rainha branca”, apodo bastante sugestivo – no respeitante à religião onde centrava a sua devoção no Divino, culto que oficializaria em Portugal, na vila de Alenquer próxima de Santa Quitéria de Meca (em guisa de proximidade e até união dos dois hemisférios religiosos), através da Ordem Franciscana dos Frades Menores em 1323, como Festejo Popular do Divino Espírito Santo. A sua entrada no país, em 11 de Fevereiro de 1282, para casar com D. Dinis, também se faria num lugar já de si hierático como centro judaico sefardita, ou seja, Trancoso, na Beira Interior Norte.

Cautelosamente, Maria Máxima Vaz profere sobre o assunto[27]:

“Não houve na Europa um único rei que se tivesse atrevido a defender os cátaros a não ser o rei de Aragão e havia cátaros em vários países, sendo o maior número na França, predominantemente no Sul, na região e cidade de Albi. O maior massacre aconteceu mesmo dentro da catedral, onde se refugiaram. Um monarca que corre o risco de enfrentar o papado, certamente acredita que é uma causa justa e sente-se solidário com os valores cátaros. Isabel foi criada na corte de seu avô Jaime I, conhecedor da doutrina e viver dos cátaros.

“De Isabel de Aragão dizia o seu avô Jaime que era a mais bela flor de Aragão. Viveu com ele até à morte do rei Jaime e acredito que os valores dos cátaros não tivessem deixado de a influenciar. Reconhecemos a prática destes valores na vida da Rainha Santa quando tratava dos doentes, protegia os pobres, os idosos e as crianças. É conhecido o desejo de ser virgem. Não lhe sendo dado escolher, aceitou, obedientemente, casar com D. Dinis, mas seria vontade sua seguir a vida monástica.

“Eu admito que tenha abordado esta questão com seu marido. Teria admitido dar um herdeiro ao rei e aceitaria ele que depois disso levasse uma vida de castidade como ela desejava? É uma leitura possível, a meu ver. Admitindo que poderia ter sido assim, e o desenrolar dos factos assim permite que pense, poderemos continuar a dizer que D. Dinis foi infiel? E que foi um mau marido? Não estaremos a emitir um juízo errado?

“Parece-me provável e até evidente, a influência da moral cátara na educação de Isabel de Aragão. A biografia da Rainha Santa será a fonte onde se foram buscar os juízos que culpam o rei de infidelidade e o acusam de ser mau, mas a biografia é um escrito apócrifo, de um autor anónimo, possivelmente um frade e não pode ser considerado um documento com rigor histórico. Não devemos aceitá-lo acriticamente.”

Se houve fuga de cátaros para Aragão, teria também havido para Portugal no reinado de D. Sancho I? A hipótese é fascinante, mas a crítica histórica observa nela prós e contras, logo ao começo ressaltando o facto elementar de Toulouse e o Languedoque serem súbditos da Coroa de Aragão, e Portugal estar alheado dessa geopolítica no extremo oposto da Península Ibérica. Ainda assim, poderiam haver migrações cátaras para cá sob protecção templária, devido aos laços familiares reais portugueses à Coroa aragonesa, indo estabelecer comunidades nas Beiras e nos Alentejos ao longo da raia ou linha de separação dos dois países. Realmente, a hipótese é fascinante mas tem muitos contras, desde logo a ausência completa de iconografia e simbologia cátaras em toda a raia beirã e alentejana, só restando a toponímia que se observará mais adiante. Além disso, os usos e costumes na raia luso-espanhola são manifestamente herança tanto judaica como cristã, nesta alguma templária, outra franciscana e sobretudo beneditina, e proto-cristã, visigótica, depois vária árabe, abundando a ibera, celta e lusitana, a par da romana e pré-romana, como se observa na adaptação do culto oriental mitríaco com o rito da morte do touro à rijeza das touradas das gentes daí.

D. Sancho I, o Povoador, reinou de 1185 a 1211. Nasceu em Coimbra a 11 de Novembro de 1154, filho de D. Afonso Henriques e de D. Mafalda. Foi armado cavaleiro em 15 de Agosto de 1170 e associado à governação. Em 1174 casou com D. Dulce de Aragão e Barcelona (Aragón, c. 1160 – Coimbra, 1.8.1198), filha do conde Raimundo Berenguerário IV com a rainha Petrolina de Aragão. Em testamento feito por D. Sancho I em 1188, doou à esposa o senhorio de Alenquer, de terras do Vouga, de Santa Maria e do Porto[28]. De 1184 a 1190, quando começou a usar o título de Rei de Portugal e do Algarve, distinguiu-se nas campanhas de Reconquista cristã do Sul de Portugal e na Andaluzia[29]. Foi Rex Bellator do Gharb. Em 1192, criou bolsas de estudo subsidiando cónegos agostinhos para irem de Santa Cruz de Coimbra estudar nos Estudos Gerais de Paris. Promoveu o intercâmbio intelectual entre Portugal e França, sobretudo nos estudos teológicos e de direito romano. Em 1199, com o apoio jurídico e militar da Ordem do Templo, sobretudo, fundou Guarda, que passou a cidade em 1202 com a transferência da Diocese da Egitânia (Idanha-a-Velha). Em 1210, fez as pazes com o bispado português e com o papado, com quem mantivera sérios conflitos a ponto de ser excomungado. Morreu em Coimbra a 26 de Março de 1211, jazendo ao lado do pai no Mosteiro da Santa Cruz dessa cidade[30].

D. Sancho I procurou seguir a política de independência e expansão iniciada por seu pai, D. Afonso Henriques. Independência relativamente aos Estados vizinhos, sobretudo Leão e Castela, e mais ainda face ao domínio temporal da Igreja pretendendo de transformar o país recém-nascido num satélite geopolítico e religioso seu subordinado. Vem daí a controvérsia dos protelados tributos ao sumo vigário romano e dos sonegados imóveis ao bispado português. Expansão dilatando o território para Oriente da Península e para Sul da mesma, participando activa e intensamente da Reconquista aos árabes da Ibéria ocidental, o Gharb, povoando e repovoando o interior do País recente com emigrações vindas de Borgonha – terra natal de seu avô, o conde D. Henrique – e da Flandres, facilitando a instalação das Ordens religiosas, sobretudo a Beneditina e a de Cister, em terrenos férteis propício à agricultura e pastoreio, além de reforçar as fronteiras através das Ordens militares do Templo e do Hospital, mais que todas mas sem excluir as de Avis e de Santiago, a quem fez generosas doações móveis e imóveis. Promulgou forais de cidades, vilas e concelhos, e confirmou outros passados por seu pai[31]. Ao mesmo tempo, procurou letrar o país estabelecendo através dos agostinhos relações com várias universidades europeias, com destaque para Bolonha e Paris, a partir do centro geopolítico que então era Coimbra (as finis Galliciae).

O prosseguimento da mesma linha política, militar, religiosa e geográfica de D. Afonso Henriques por seu filho, ao mesmo tempo assegurando a sua dependência filial à iniciada dinastia borgonhesa, já a assegurara quando, em 1170, cingiu com as armas D. Sancho na igreja de Santa Cruz de Coimbra, manifestando suficientemente os intentos que tinha a seu respeito: não quis que Sancho as levantasse por si do altar, e em dia de Pentecostes, e que com elas se ornasse, como ele próprio fizera na catedral de Zamora em 1125, pois isso significaria independência completa; interveio ele na cerimónia, celebrada no dia da Assunção da Virgem, para fazer constar que o novo cavaleiro lhe ficava associado no governo, com a subordinação conveniente ao bom andamento das coisas públicas[32].

A Igreja tentou ingerir na fazenda pública reclamando-a propriedade sua através do bispo D. Pedro da Sé de Coimbra, mas D. Sancho I recusou e pelo contrário exigiu que o prelado pagasse à Coroa os direitos senhoriais, chamados procurações, desprezando as imunidades eclesiásticas e até mandando deter clérigos em prisões públicas, sendo julgados em tribunais seculares invés de eclesiásticos e condenando-os ao serviço militar[33]. O próprio censo ou tributo pecuniário à Igreja para que o país não caísse em banimento tornando-se pária proscrito à mercê de quaisquer invasões sem apoio de nenhum país cristão por desautorização da Santa Sé, foi inúmeras vezes protelado por D. Sancho I, só pagando o mínimo tributário sempre contrafeito e no último instante. Com efeito, nas cartas de Inocêncio III há a demonstração peremptória de que o censo dos cem áureos, devido desde 1179, estava por pagar em 1198, porque os mil áureos oferecidos por Afonso I haviam sido dádiva extraordinária. É certo que Inocêncio III exigiu o censo a D. Sancho, e provou-lhe que estava em dívida. Mas como se ele esquivasse, como já tinha feito com Celestino III, deixou de insistir; e ainda que depois teve ocasião de escrever-lhe bastantes cartas, não voltou a tocar no assunto, que aos dois se tinha tornado ingrato[34]. D. Sancho I manifestava assim política dura no tocante a Roma provando que quem mandava no País era ele, não o Papa e seus prelados, separando o Estado da Igreja ambiciosa de além do poder espiritual também deter o temporal, o que em Portugal não conseguiu.

As relações entre o eclesiástico e a coroa deterioravam-se em crescendo parecendo irreversível. D. Sancho pagava os censos tardiamente, quando os pagava, sempre contrafeito, para que Portugal não fosse banido do privilégio dos países da Cristandade sujeita a Roma. O país não sofreu banimento, mas o rei sofreu excomunhão. Por queixas dos bispos de Coimbra e do Porto a Inocêncio III – observando-se pela correspondência trocada entre o monarca português e o sumo pontífice que aquele desapreciava largamente este, por variadas razões e talvez a maior a do processo da Occitânia onde os seus familiares aragoneses estavam envolvidos – em litígio com D. Sancho I por este tomar a defesa do Cabido contra o Bispado, devido à indefinição dos poderes temporais da Igreja, inclusive tendo mando prender esses dois bispos, cerca de 1205 o Papa incumbiu o bispo de Samora de excomungar o rei[35]. Só próximo da sua morte é que D. Sancho I se reconciliou com a Igreja, sendo abolida a excomunhão. Como se vê, o litígio com a Igreja vem desde os primórdios da Nacionalidade e só terminaria com a Concordata de 1940.

Sobre esse assunto da heresia régia castigada com excomunhão, diz D. Diogo de Souza[36]: “O bispo de Coimbra aventurou-se a interpelar o rei não só a respeito do seu modo de proceder para com alguns prelados, como também sobre várias circunstâncias da sua vida privada. Como Sancho continuasse nas repreensões sem respeito à hierarquia deles, não deixasse impune nenhuma ofensa, nem consentisse que se lhe faltasse ao respeito, a mútua irritação subiu até ao último ponto. O bispo lançou na sua diocese o anátema contra o rei, e apelou para o poder papal, a fim de o arcebispo de Braga não ter força de a suspender. Não pôde contudo ir pessoalmente queixar-se porque o rei o havia mandado prender. Por isso foram mais instantes as acusações que o bispo conseguiu levar à presença do papa. Expôs-lhe que o rei tinha concedido prebendas a quem lhe parecesse, tirando-as a quem o bispo as concedera na sua diocese; que fazia alojar nos conventos que nenhum rendimento tinham, ou então era muito escasso, caçadores, cavalos, cães e pássaros, sob obrigação de os sustentarem; que mandava prender os eclesiásticos, e que os obrigava a pleitearem ante ele ou juízes leigos; que protegia pessoas excomungadas; que proibia aos eclesiásticos entrarem ou saírem livremente do reino, dando-se-lhe unicamente essa permissão depois de prestarem juramento de não irem à corte do papa; e que sem este juramento tinham tudo sequestrado, e eram arremessados a cárceres públicos.”

Instalar “caçadores, cavalos, cães e pássaros” em edifícios religiosos que “nenhum rendimento tinham”, isto é, estavam praticamente abandonados pelo eclesiástico, fazia parte de uma estratégia legal do rei que assim, instalando homens e alimárias nesses imóveis, alegava direito predial por os mesmos serem habitados com conhecimento e consentimento da Coroa, ficando sua dona. A justificação legal seria do género: se esse imóvel desabitado é agora habitado por cavalos que o rei mandou aí ocupar, e posto as bestas serem súbditas reais, então ao rei pertence o imóvel. Isso exasperava a Igreja vendo limitadas as suas posses e poderes em Portugal. É especialmente claro o trecho de “uma perfídia cheia de heresia” que Inocêncio III recebeu de D. Sancho I: “Que naqueles onde a religião estava cheia de hipocrisia, e especialmente nos prelados e pessoas da Igreja, não se podia aniquilar ou destruir o orgulho e a moleza senão tirando-lhes o supérfluo dos bens temporais, que deviam à liberalidade dele e do rei seu pai, com grande detrimento do reino e dos seus sucessores, dando-os aos seus filhos e aos defensores da pátria, que estavam pobres”[37].

Adianta Luiz Gonzaga de Azevedo[38]: “A tendência manifestada por D. Sancho, desde os princípios do seu governo, para se intrometer em questões eclesiásticas, não podia deixar de produzir, cedo ou tarde, desavenças, que antes teriam surgido, se o mais autorizado dos prelados portugueses de então, o arcebispo de Braga, Martinho Pires, não fosse, por índole, homem conciliador, condescendente e inimigo de lutas[39].

“Na epístola 8.ª do livro XIV (Epistolarum Innocentii III, edição de Balúzio, Paris, 1682), fornece-nos Inocêncio III bastantes notícias sobre o modo como D. Sancho se havia com as igrejas, particularmente com as da diocese da sua capital, que era Coimbra, e também sobre a sua fisionomia moral. Nessa epístola, Inocêncio III repreende, severa mas paternalmente, o rei de Portugal, por alguns dos seus desvarios, que lhe vai enumerando, e fá-lo com uma elevação moral, soberana independência, espírito de justiça e, ao mesmo tempo, fervor de caridade, bem dignos de um dos maiores homens que se sentaram no sólio pontifício. Em suma, D. Sancho era autoritário no modo como governava; quando lhe parecia, ignorava o que fossem imunidades da Igreja, e dispunha das suas pessoas e coisas a inteiro arbítrio seu; deste modo, destituía os clérigos canonicamente colados, e fazia reverter, em proveito de apaniguados seus, as rendas dos benefícios; aboletava pelos presbitérios pobres os seus besteiros, com os animais, de que se servia na caça, como cães, aves e cavalos, para aí receberem sustento; fazia prender os clérigos na cadeia pública, como quaisquer malfeitores; obrigava-os a responder nos tribunais seculares, sem respeito a privilégios que lhes costumavam guardar, segundo o direito; compelia-os, sem as devidas restrições, ao serviço militar; finalmente, com certo espírito sarcástico e algo jacobino, que se não julgaria daqueles tempos, tinha por encontro de mau agouro o dos religiosos ou sacerdotes, quando acaso lhe ocorriam.

“Como quem vivia apartado das práticas religiosas verdadeiras, fizera-se supersticioso, e trazia consigo uma bruxa, ou mulher de virtude, a quem consultava; tomava a seu cargo defender os excomungados, usurários e quantos eram adversos à Igreja; compelia ao casamento viúvas, que queriam professar continência; proibia aos sacerdotes entrarem ou saírem do reino, a não ser que antes jurassem que não vinham, nem intentavam dirigir-se à Sé Apostólica, sob pena, no caso de transgressão, de serem espoliados e presos na cadeia pública.

“Isto diz Inocêncio, no lugar citado, reportando-se ao testemunho de D. Pedro, bispo de Coimbra, o qual não exagerava no que escrevia ao Papa. Como D. Sancho tinha a capital em Coimbra, é de crer que D. Pedro fosse o prelado mais agravado e queixoso.”

O historiador citado é reconhecido católico romano, mas não invalida o relato que faz Inocêncio III usando das palavras do bispo de Coimbra, mesmo admitindo que o discurso foi fortemente empolgado pelo queixoso. Que D. Sancho I foi rex haeresis, não restam dúvidas. Que D. Sancho I tinha sido mau cristão e pior católico, há muitas dúvidas. A sua luta foi contra a prepotência eclesiástica, não foi contra a Ecclesia. Apoiou quem achou dever apoiar nessa sua luta de independência moral e racional, incluindo hereges e excomungados, ou seja, gente sobretudo judaica e moçárabe cujo eclesial hispânico era reprimido pelo romano, como testemunha a perseguição ao clero moçárabe instalado na igreja de S. Cristóvão de Lisboa. Possivelmente a tal «bruxa» falada no texto seria uma judia sefardita ou, o mais certo, a sua confidente e concubina D. Maria Pais de Ribeira, de alcunha a “Ribeirinha” (c. 1170 – Grijó, 1258), primeira filha do nobre D. Paio Moniz de Ribeira e de D. Urraca Nunes de Bragança[40]. “Afirma-se que era branca de pele, de fulvos cabelos, bonita, sedutora”, qualidades que encantaram o rei e cativaram os nobres da sua corte. Em 1198, inspirou o nobre e trovador Paio Soares de Taveirós a compor a Cantiga da Ribeirinha, primeiro texto literário em língua galaico-portuguesa aparecido nesta época.

Se D. Sancho I aprendera as lides das armas junto dos cavaleiros da Ordem do Templo e dos seus priores recebera a catequese cristã ao par dos Cónegos Regrantes de St.º Agostinho que lhe deram a educação intelectual e o gosto pela literatura e a arte a ponto de ele mesmo ter composto trovas, como a famosa cantiga de amigo Ay eu coitada, integrada no Cancioneiro da Biblioteca Nacional que é uma colectânea lírica do Trovadoresco galaico-português composta de cantigas de Santa Maria, de amigo, de amor e de escárnio e maldizer, dizia, tudo isso nada prova que ele fosse mau cristão, muito pelo contrário: prova sobretudo que possuía uma erudição superior à de muitos clérigos onde não rareavam analfabetos, e mesmo acaso havendo hermetismo no seu modo de questionar e interpretar o Cristianismo, só reforça a sua superioridade mental e espiritual no captar e afirmar-se católico. Isso regista-se na sua famosa Cruz Processional que idealizou e mandou fazer destinando-a ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a qual sobreviveu às vicissitudes do tempo e está hoje exposta no Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, constituindo o mais belo e raro exemplar da ourivesaria medieval portuguesa.

Com efeito, no testamento de D. Sancho I, datado de 1210, consta o seguinte: “Ao Mosteiro de Santa Cruz, em que mando sepultar o meu corpo, […] dou a minha copa de ouro para que façam dela uma cruz”.

Peça em ouro maciço, de excelente execução, com pedras preciosas e pérolas encastoadas, esta cruz foi mandada lavrar pelo monarca, sendo cruz real assinalada pelos tramos florlisados, apresentando vestígios de haver contido, na face anterior do cruzamento dos braços, a relíquia do Santo Lenho (hoje desaparecida, mas que se diz ter pertencido ao Conde D. Henrique, avô de D. Sancho) deixada aos crúzios de Coimbra pelo seu fundador, D. Afonso Henriques. O reverso é delicadamente aberto a buril, tendo ao centro, inserido numa rosácea lobulada (no que reverte à Rosa+Cruz simbólica da Luz e Imortalidade), o Agnus Dei – o Cordeiro de Deus símbolo do Martírio e Morte do Redentor, figurado de pé porque Ressuscitado. Nas extremidades dos braços, apresentam-se os símbolos dos quatro Evangelistas: a águia de S. João, o leão de S. Marcos, o touro de S. Lucas e o anjo de S. Mateus. Ostenta a data de 1214 incisa no ouro. A cruz fazia parte de um elaborado programa de relíquias que se guardavam na cripta do mosteiro. Nela fora reconstituído o Calvário tendo ao centro o Santo Lenho, ladeado por relíquias de S. João Evangelista e da Virgem Maria, tendo na base pedras do Monte Gólgota.

“A prodigalidade que o monarca revelou no fim da sua vida, fazendo opulentas dádivas ao clero, em sinal de apaziguamento após os acesos conflitos que mantivera com a Santa Sé, prende-se igualmente com a preocupação de garantir a salvação da sua alma. A entrada desta alfaia no Mosteiro de Santa Cruz veio enriquecer o vultuoso tesouro de relíquias e preciosidades do opulento mosteiro e preencher uma lacuna do culto que aí devia ser prestado ao Santo Lenho. D. Afonso Henriques, ao fundar a instituição com D. Telo, dedica o culto dos Cónegos Regrantes à invocação da Cruz de Cristo e deixa ao mosteiro uma relíquia da Santa Cruz. De acordo com a tradição, tinha-a tomado em 1128 ao seu primo Afonso VII de Castela, na batalha da Veiga de Valdevez, depositando-a posteriormente na igreja de Grade, guardando para si um fragmento que dividiu em duas partes. Um dos fragmentos foi incrustado numa pequena cruz peitoral em ouro, pertença do monarca, e que depois veio a integrar a Cruz em ouro que D. Sancho irá doar testamentalmente a Santa Cruz de Coimbra, e o outro fragmento foi oferecido a São Teotónio, cofundador do mosteiro e primeiro santo português. Santa Cruz passa assim a funcionar como repositório dos despojos mortais dos primeiros reis de Portugal, e ainda como tesouro dos objectos-símbolos do Reino: como a espada do rei fundador, aí se passa a guardar também a relíquia do Santo Lenho. Neste contexto, a Cruz de D. Sancho proporciona o enquadramento condigno à relíquia que o monarca herdara de seu pai e dignifica o Orago de uma instituição tão intimamente ligada à Monarquia Portuguesa.”[41]

Posto isso, coloca-se a questão principal: houveram hereges (cátaros) em Portugal reinando D. Sancho I? D. Pedro, bispo de Coimbra, apoiando as leis censórias de Fr. Sueiro Gomes, prior da Ordem dos Dominicanos no país reinando já D. Afonso II, filho de D. Sancho, afirmam que sim, afirmação exagerada, por tudo quanto se afigurava herege ser cátaro, mas justificada pelos seus óbvios interesses de política censória mantenedora da ortodoxia religiosa. A despeito do desagrado declarado e público de ambos pelo monarca, ainda assim haverá algum fundo de verdade na notícia transmitida por Luiz Gonzaga de Azevedo[42]:

“O que naqueles anos preocupava a S. Domingos e a seu discípulo (Fr. Sueiro), que em tudo o procuraria imitar, era a integridade da fé e a repressão da heresia. Do mesmo Santo Patriarca se sabe que, quando no sul da França, reconciliava, com autoridade recebida dos legados pontifícios, os hereges no foro externo, lhes impunha penitências exteriores, como prolongados jejuns e rigorosas abstinências. E parece que, quando eles eram obdurados no erro, os entregava também ao braço secular, que os punia, até com a pena última[43].

“Tinha ordenado o cânone terceiro do IV Concílio de Latrão (1215), como antes o dispusera o segundo do de Avinhão (1209), que os príncipes, condes e magistrados fossem diligentes na repressão da heresia[44], podendo os bispos obrigá-los a isso por meio das censuras. A natureza do castigo era determinada pela lei civil, ainda que o Concílio de Latrão fale expressamente do confisco. Ora, sendo tal doutrina geral na Cristandade, e estando ela em prática, sobretudo desde que começaram as pregações e cruzada contra os albigenses, não admira que Fr. Sueiro, que muito bem sabia o que se passava no sul da França, em chegando a Portugal vulgarizasse, nalguns preceitos de redacção sua, o que cumpria fazer aos magistrados quantos aos hereges, segundo a doutrina admitida e então vigente. É, pois, por isso que Afonso II […] declara que os preceitos propostos por Fr. Sueiro eram desconhecidos entre nós, no tempo de Afonso Henriques, de D. Sancho e também no seu, o que é muito exacto, quanto às determinações conciliares repressivas da heresia; deixa, contudo, entrever que os preceitos mencionados eram relativos à pureza da religião e da fé, quando afirma que, apesar de nós desconhecidos, os Papas Alexandre III, Clemente III, Inocêncio e Honório III, que tinham por obrigação defendê-la, não deixaram de confirmar o reino e a coroa de Portugal aos seus monarcas; e, finalmente, quando manda que nada se compre ou venda no reino, contra o que é ordenado em tais decretos, como seriam escritos heréticos, bíblias em vulgar, estátuas, etc., etc.[45]

“Versando os estatutos de Fr. Sueiro sobre a repressão das heresias, urgindo neste sentido as disposições, embora Afonso II os abrogasse, não deixava de reconhecer que tal matéria, como abrangida já pelos costumes ou leis do reino, devia ser respeitada. Portanto, coisas relativas à heresia que serviriam, porventura, para a propagar, só podiam ser vendidas furtivamente (ad furtum), e o rei declara nulas essas vendas. Esta interpretação está, pois, confirmada pelo decreto de Afonso II contra os estatutos ou decretos de Fr. Sueiro Gomes.

“Contra o que fica dito, uma dúvida ocorre: existiam então, em Portugal, heresias, contra as quais D. Pedro incitasse o zelo do dominicano Fr. Sueiro?

“Quem diz que elas existiam é o bispo de Coimbra, nas palavras transcritas: facilius ad fidem catholicam vos valeant perducere. E ainda que não o dissesse, há razões que mostram que deviam existir, porque não faltavam no Aragão, em Castela e em Leão, países confinantes com o nosso. Além disso, as causas que concorriam para as despertar ou introduzir nesses estados, como era o contacto imediato com sarracenos, e as frequentes relações comerciais, políticas e literárias com os países europeus, e particularmente com a Aquitânia e com a Provença, em que elas se divulgaram, também nos não faltavam.

“A razão, que o arcebispo de Toledo e os bispos de Palência e Zamora invocam perante Inocêncio III, contra o interdito posto em Leão pelo legado Rainério, para obrigar o rei a separar-se de Berengária, era que dele se valiam os hereges, para divulgar mais seguramente, com o silêncio imposto aos pastores das almas, as suas heresias (Epistolae Inocentii III, Liv. II-75).

“As relações de Portugal com Inglaterra e com a França inglesa eram frequentes; basta dizer que uma das fontes mais seguras, melhor e mais informadas para escrever a nossa História dos fins do século XII, é o cronista inglês Rogério de Hoveden. Por isso, não deviam por aqui faltar precursores do célebre heresiarca Thomas Escoto, a que se refere Álvaro Pais no seu Collyrium contra haereses[46].

“Da existência de hereges por fins do século XII e nos princípios do imediato, em Aragão e Castela, existem provas claras e directas[47].

“O documento, conservado por Fr. Luís de Sousa, tem grande importância, pois não só nos aponta qual o intuito que Fr. Sueiro teve em vista com a publicação das suas leis, e qual a natureza delas, mas também nos dá a razão da cruel perseguição movida por Afonso II contra o bispo de Coimbra, porque foi com ele muito mais severo do que com o prior dos dominicanos.

“D. Pedro, em 1218, ainda tinha coragem para excomungar mestre Julião, deão da sua Sé e protegido do rei; mas depois apoucou-se, até mentalmente, e nem ousava sair do paço com medo a D. Afonso, que o ameaçava dizendo-lhe que lhe havia de fazer como o falcão à garça[48].

“Pondere-se que o referido documento, nas suas palavras finais, contém a retratação das concessões anteriormente dadas pelo bispo aos dominicanos. Ora, tal retratação não podia deixar de ser imposta pelo rei ao bispo, para que Fr. Sueiro se não julgasse autorizado a publicar outros decretos.”

Conclui-se que a “heresia” cátara era desconhecida em Portugal – aparte grupos heterodoxos sobretudo judaicos procurados por cristãos desafins com a doutrina oficial da Igreja, criando movimentos opositivos alguns de carácter hermético de que alguma arte e a literatura marginais deixariam testemunho – mas sendo pretexto para o bispo de Coimbra poder introduzir os dominicanos (domini canis, ordini canis, fideli canis…) em Portugal, com doações a eles que só o rei as poderia fazer mas com isso pretendendo diminuir o poder régio. Sem dúvida que D. Afonso II procurou justiça póstuma para o seu pai ante as afrontas continuadas do bispo de Coimbra, e ao que dizem as crónicas só não o matou por falta de oportunidade. Por outra parte, conclui-se também a possibilidade de D. Sancho I ter facilitado a entrada no país de refugiados albigenses, sobretudo de Aragão por sua familiaridade com esse reino, mas sem que tal implicasse transgredir a lei do direito romano e o canónico romano oficiais em Portugal, por não existir notícia em contrário e tão-só modernas conjecturas analógicas com mais ou menos engenho teórico. Possivelmente esses “hereges” fugidos viriam entre as grandes migrações de francos da Borgonha e de flamengos da Flandres para cá promovidas por D. Sancho I, acabando por se diluir na massa populacional e adoptando um Catolicismo “português”, já de si também não longe da heresia em muitos aspectos. Este será o motivo de não haverem signos cátaros em Portugal, tão-só signos sobretudo astrolátricos passíveis de adopção pela ideia preconcebida de crença cátara, a despeito da descontextualização no panorama geral da simbólica religiosa e da religião professada. A feição mais próxima do Catarismo em Portugal foi o Protestantismo, nele entrando tímida e secretamente no século XVI, através de famílias inglesas, mas só vindo a ter realce público no século XIX.

Contudo, a isso opõe-se um outro elemento favorável à hipótese de os cátaros occitanos terem se instalado em Portugal indo alterar a feição de vários espaços urbanos: a toponímia de lugares beirões e alentejanos aparentemente serem idênticos a outros tantos occitanos. Por exemplo, Albi Castrum (Castelo Branco) será derivado de Albi, Nisa de Nice, Tolosa de Toulouse, Arez de Arles, Montalvão de Montauban, Proença de Provence, Segura de Montsegur, etc. Esta extrapolação onomástica poderá encontrar justificativa em dois autores portugueses consignados, um deles, Veríssimo Serrão que diz: “Nos fins do século XII chegaram mais francos a Portugal, auxiliando D. Sancho I na política de fomento. […] É indiscutível que no início do século XIII se deu a chegada de uma nova vaga de colonos que contribuíram para o povoamento do Alto Alentejo. […] O nome de várias povoações, como Montalvão, Nisa, Tolosa e Arez, supõe a existência de topónimos do sul da França que se prendem ao seu inicial povoamento”[49].

O outro autor, Celso Cunha, em parceria com Lindley Cintra, avançam na mesma direcção: “Temos uma extensa área da Beira Baixa e do Alto Alentejo […] em que se regista uma profunda alteração do timbre das vogais. Os traços mais salientes são: a) a articulação do u tónico como [ü] (próximo do u francês), por exemplo, tü, müla, por tu, mula; b) a representação do antigo ditongo ou por [ö] (também semelhante ao som correspondente do francês), por exemplo, pöca por pouca; c) queda da vogal átona final grafada o – ou a sua redução ao som [ә], por exemplo, cop(ә), cop(ә)s, por copo, copos; tüd(ә) por tudo”[50].

O primeiro autor citado, não parece ir além das aparências toponímicas, deixando vaga a probabilidade da presença albigense. Os segundos, parecem encontrar nos francos a ligação linguística francesa ao linguarejar luso beirão e alentejano, o que terá origem nos colonos vindos de Borgonha pelo Sul de França a convite de D. Sancho I, igualmente sem nenhuma afirmativa de influência linguística occitana. Diz Jorge Rosa com bastante pertinência[51]:

«Os Francezes, e os Hespanhoes, passaram o rio… no primeiro deste mez, e no mesmo dia se rendeu a Cidade de Nizza, levando o seu Magistrado as chaves ao Infante D. Filipe. No dia seguinte começaram a bater o Forte de Montalvam, que dista 16 mil passos de Villa-Franca e defende o porto da dita Cidade.»

“Quem, em Portugal, lesse apenas esse extracto de uma notícia publicada pela Gazeta de Lisboa, n.º 20, de 19 de Maio de 1744, pensaria, certamente, estar a ler um relato de um qualquer combate na região entre Nisa e Montalvão. Na verdade, trata-se da região do Piemonte em Itália.

“Vem isto a propósito da teoria, várias vezes difundida, que Nisa, Montalvão e Tolosa, devem os seus nomes a colonos franceses que, em dada época e no âmbito das políticas de repovoamento de Portugal, aqui se teriam fixado. Assim, Nisa derivaria de Nice, Montalvão de Montauban e Tolosa de Toulouse. A teoria até parece fazer sentido porque, na verdade, houve colonos franceses que se fixaram em Portugal, nomeadamente na região de Montalvo, mas tem um senão. Nisa, Montalvão e Tolosa existem em França, mas também na Itália.

“Perante esta realidade, teríamos que admitir que a origem dos nomes destas terras portuguesas poderia ser tanto francesa como italiana ou espanhola, e então que os nomes das localidades italianas e espanholas também tiveram origem francesa.

“Não sabemos o verdadeiro significado de Nisa ou Tolosa, mas Montalvão é um aumentativo de Monte Alvo (branco), tal como existe o diminutivo Montalvinho. Logo, em qualquer lugar habitado por gente com língua de origem latina, era possível ter surgido, e de forma independente, qualquer um dos nomes referentes a um monte branco, possivelmente um monte sujeito a nevões.

“Um bom exemplo do surgimento do mesmo nome em vários lugares e países sem ligação entre si é o de Vila Franca, também referido na notícia da Gazeta de Lisboa. Este nome existe em França, Itália e Espanha. Em Portugal podemos apontar, entre outros, Vila Franca de Xira, do Campo, do Centro, do Rosário, etc. Apesar do termo franca poder remeter para França (francos), a verdade é que a sua origem deriva do facto de, nessas terras, se realizarem feiras francas (livres).

“Estamos, pois, em crer que a teoria da origem francófona dos nomes das terras do Nordeste Alentejano é, no mínimo, questionável. Se, quanto a Nisa e Tolosa, não há dados que permitam estabelecer, com segurança, uma fundação anterior ao nascimento de Portugal, já quanto a Montalvão não restam dúvidas de que o seu castelo existia já durante a dominação árabe.

“Em função do exposto, parece-nos muito mais útil buscar uma origem mais remota para estas localidades, com raízes no seu próprio povo, em vez de duvidosas hipóteses migratórias.”[52]

Mas o prof. Carlos Cebola contrapõe com a seguinte conclusão[53]:

“Em 1199, D. Sancho I doa a Herdade da Açafa à Ordem do Templo. Este território era delimitado, de modo muito sumário, a norte pelo Rio Tejo e a sul detinha parte do território dos actuais concelhos de Nisa, Castelo de Vide e parte do território espanhol junto à actual fronteira. Estas doações tinham como objectivo fixar moradores em zonas ermas e despovoadas e consequentemente defender o território.

“Os Templários edificaram uma fortaleza que os defendesse dos infiéis e sinalizava a posse desses territórios. Ao mesmo tempo, o monarca anuncia a vinda de colonos franceses, que chegaram de forma faseada, sendo o último grupo destinado ao povoamento do território da Açafa.

“Instalaram-se junto das fortalezas construídas pelos monges guerreiros e aí ergueram habitações, fundaram aglomerados populacionais a que deram o nome das suas terras de origem. É neste sentido que surge possivelmente o de Nisa, ou seja, sendo os primeiros habitantes oriundos de Nice, ergueram aqui a sua “Nova Nice”, ou melhor dizendo, a Nisa a Nova, que encontramos nos documentos, e quando surge o termo Nisa a Velha, este refere-se à sua antiga terra de origem, a Nice francesa.

“Assim terão nascido Arez (de Arles), Montalvão (de Montauban), Tolosa (de Toulouse), cidades do Sul de França…”

Contudo, o topónimo Montalvão também existe noutras localidades portuguesas, como o de Montalvão em Setúbal ou a Cruz de Montalvão em Castelo Branco, por exemplo, não esquecendo Montalvo perto do Sardoal. Além disso, tem-se Montalban em Teruel (Aragão), Puebla de Montalbán em Toledo, Montalvan em Córdova, tudo em Espanha, enquanto na França tem-se Mont´Auban, Montauban ou Monte Albano, e ainda Montalbano na Itália. Significa isto a extrema dificuldade em associar e provar a exclusividade toponímica da localidade alentejana com alguma migração albigense.

Ainda a propósito da designação italiana de Montalvão, repara-se que ela é utilizada na carta geográfica La Spagna com o nome M. Alban, associada à figuração de uma fortificação. Montalvão poderá ser associado a “Monte Forte” ou fortificado, cujo castelo constituiu uma das guardas avançadas da fronteira luso-espanhola a cargo da Ordem do Templo e depois da Ordem de Cristo. Neste sentido também pode estar a origem do topónimo latino Albi Castrum, Castelo Branco, com origem em Vila Franca da Cardosa, que em 1212 foi doada metade dela à Ordem do Templo por D. Fernando Sanches, possível filho de D. Sancho I, e em 1214 a sua totalidade por doação real D. Afonso II. Um ano antes, em 1213, com a elevação do castelo templário e o subimento da importância geopolítica de herdade (aldeia) a vila, o Mestre do Templo D. Pedro Alvito deu foral à povoação no qual aparece a denominação Castel-Branco, posse confirmada pelo Papa Inocêncio III em 1215, dando-lhe o nome de Castelobranco.

Ainda que a origem filológica Castelo Branco pareça recuar ao grego Cattaleucos, significando ad albos, a verdade é que Ptolomeu identificava essa entre o Tejo e o Guadiana, portanto, no Alentejo, e não nas ruínas da Cardosa albicastrense, como aliás aponta Joaquim de Santa Rosa de Viterbo[54]. Antes de Castelo Branco o povoado era chamado Moncarche e Castraleuca, possível forma popular corrompida da Cattaleuca celto-grega, acaso também tendo sido nome de povo local deslocado do Sul para o Centro, como era normal nas migrações de povos pastores nos alvores da História.

Afim aos primeiros ecos de civilização na Península Ibérica, também andará o topónimo Nisa. Leite de Vasconcelos aponta para a sua origem grega por serem vários os nomes helénicos em que entra a palavra Nisa. Está neste caso a adopção do teónimo Nusa, corrupção helénica da deusa egípcia Nuta, ou simplesmente Nut. Como deusa da noite, Nuta, a Lua, foi considerada como a guia e protectora das almas. Daí a dupla cor com que é representada: branca, da vida, e negra, da morte. Nuta revestia-se assim com a dupla natureza de promotora da vida e protectora dos mortos. Os povos pré-cristãos escolhiam as eminências dos montes para erguerem templos a Nuta, montes esses que assentavam a base em terrenos negros, como é o caso do barro de Nisa, cuja olaria era depositada nos monumentos sepulcrais. O teónimo egípcio Nuta entrou nas falas egeias sob a prosódia Nussa, que entre os dóricos soava Nusa e que no Lácio tomou a grafia Nysa e a pronúncia Nisa. Como corolário do referido, a antiga Nisa foi consagrada àquele astro que tanto encanta as noites luarentas do Alentejo. Foram, indubitavelmente, colonos da área egeia que se estabeleceram no outeiro de Nisa (a Velha), erigindo no cume um templo hoje transformado em graciosa capela consagrada a Nossa Senhora da Graça, santa que embeleza a vida e protege da morte.

Por algum motivo que a razão desconhece, crê-se haver sinais albigenses no interior da Misericórdia de Arez (topónimo derivado de Ares ou Aires, já assim conhecido no tempo de D. Afonso I[55]), uma das mais antigas freguesias do concelho de Nisa e também consagrada a Nossa Senhora da Graça. Trata-se de capela franciscana da evocação do Espírito Santo datada do século XVI, tendo em 28 de Novembro de 1592 recebido o alvará régio autorizando-a a usar o Compromisso da Misericórdia de Lisboa[56]. A capela está hoje em fase de restauro e brilha pelo seu valor tanto religioso como artístico, nisto sobressaindo as pinturais parietais (frescos) que apesar de danificadas revelam cenas da devoção franciscana. Possui três altares: o altar-mor com a imagem do Divino Espírito Santo, o da parte do Evangelho (lado esquerdo, visto da entrada) com a imagem de Santo Amaro, e o da parte da Epístola (lado direito) com a imagem do Senhor Crucificado. Recuando na História, convirá não ignorar que os terços de S. Francisco fizeram cruzada pastoral contra os albigenses[57], pelo que não se percebe onde haja catarismo neste templo, nem mesmo na ilusão óptica (de perto vê-se que não são) das pressupostas cruzes cátaras que aparecem nos lados dos frescos murais, ou de alguma Arles occitana figurada no ambiente mediterrâneo onde Jerusalém surge retratada.

Mas eis que surge o flagrante Provença. É facto que no Alentejo há várias localidades com o nome Provença, como seja o de Monte da Provença, em São Vicente vizinho de Elvas, e Provença de Vales Flores em Monte Paleiros, Ribeira de Nisa, Portalegre. O topónimo provença provém do latim província, designação com o sentido político de “região administrativa”, que como provincio equivale a “estando vinculado”, neste caso as vilas dependentes da sede distrital ora em Elvas, ora em Portalegre. O nome é comum e não se afigura descendente da Provença de Languedoc. Tampouco o topónimo paleiro será próximo de algum pressuposto catarismo encapotado, já que deriva do latim palum significando “pau”, possível alusão aos carvalhos da zona, e cuja morfologia pala+erio remete para o sentido de “cova na rocha”, deixando o subentendido de construção rudimentar, talvez algum eremitério desses tão comuns à vida anacorética no Alentejo medieval por árabes e cristãos, vestígios mais ou menos intactos até hoje povoando a região.

Isso regista-se nas ruínas do eremitério franciscano (beguino ou espiritual) de Provença de Vale de Flores, aí instalado durante o século XIII (o Geral da Ordem na Província vivia no Convento de São Francisco de Portalegre). Sendo os eremitas retirados daí talvez pela compungente miséria em que viviam, em 1375 o rei D. Fernando I doou a Fernão d´Álvares Pereira o “lugar dos proves” (pobres) como recompensa dos serviços prestados por seu pai, Frei Álvaro Gonçalves Pereira, esforçado cavaleiro prior da Ordem do Hospital. Falecido este, Vale de Flores passará para as mãos da sua viúva, Iria Gonçalves do Carvalhal, que devolveu o lugar aos franciscanos. Mas em 1397 já aí estava construído um mosteiro, ou seja, um lugar de monges, que abandonariam o lugar cerca de 1436. A construção do pórtico axial da igreja (gótica tardia), da primeira metade do século XV, foi iniciada por frei João Espartim e frei Gonçalo da Beira, correspondendo a uma construção de dimensões modestas contemporânea dos frades jerónimos aí (1436-1467), que também não ficaram muito tempo. As suas habitações foram mandadas construir pelo bispo D. Jorge de Melo, de que ainda sobram fragmentos de mármore do brasão familiar. D. Jorge pretendeu edificar aqui um convento de freiras cistercienses mas faleceu antes, sendo a igreja progressivamente abandonada e nas primeiras décadas do século XVII estava praticamente em ruínas. Muito antes, em 1500, já o mosteiro de Vale de Flores encontrava-se despovoado, mesmo nele tendo falecido e sido sepultado D. João de Castro, bispo português de Tui, Galiza. Do século XVIII, será o tanque-fontanário ladeado por dois poiais, bem como os vestígios de um forno de cozer pão, situados entre a fachada principal das ruínas da igreja e o muro da cerca monacal[58]. Disto se conclui a ausência de algum atestativo cátaro em território português, só sobrando o comum do nome Provença como Província. Também sobra o fantástico dos pós-factos da História, ou seja, a invenção de ludíbrios mais ou menos engenhosos pelos “historicistas” amadores, saberão eles o que afinal pretendem no íntimo além de na aparência fazerem negócio com isso.

Ruína do Mosteiro de Provença de Monte Paleiros, Portalegre

Deixo, enfim, de parte outras leituras toponímicas pertinentes ao tema que as já feitas chegam para questionar a conversão linguística albigense em filólogos aportuguesados, coisa que nem mesmo o douto Luís Chaves se lembrou de fazer[59].

Ainda assim e com tudo, o termo catara e cátara aparece no léxico luso-arábico da língua portuguesa apesar de distinto no significado dado ao movimento albigense medieval. Com efeito, o lexicólogo frei João de Souza dá os seguintes significados a esses termos[60]:

“Alcatra. Parte do espinhaço da rês. Deriva-se do verbo Catara, dar no lado, ou no espinhaço.

“Alcatrão. Alcatran. Espécie de betume líquido. Deriva-se do verbo Cátara, pingar, destilar, cair às pingas; porque o pêz se colhe das gotas da resina, que o pinheiro de si destila.”

Também na toponímia de algumas localidades portuguesas, sobretudo em pequenas aldeias do Norte-Centro de Portugal, surge o topónimo em questão mas, repito, cujo sentido exclui-se de alguma associação ao dito movimento religioso albigense. Talvez o mais flagrante seja o nome dado à povoação de Cataro ou Cataró, próxima de Orentã (sendo padroeira N.ª Sr.ª da Nazaré) no Concelho de Cantanhede. João Reigota traduz esses nomes, possivelmente de origem celta entrando no vocabulário rural, como significando “choiso” e “corrilheiro”[61].

Sem dúvida a geopolítica de povoamento e expansão territorial executada por D. Sancho I, o Povoador, desse modo agindo como se fosse, em termos orientais, um Manu, Legislador ou condutor de povo em guisa de um novo Moisés encetando êxodo para a Terra Prometida, facilitando a vinda e instalação de emigrações de várias proveniências europeias nas terras portuguesas reconquistadas ao Islão, além da sua relação familiar a Aragão relacionado à Occitânia, deu aso à avenção erudita do Catarismo português em terras beirãs e alentejanas, o que acriticamente tem sido adoptado por alguma cultura marginal urbana desafeita aos intrincados da História.

Antes do remate final a este estudo e para doravante evitar-se mais poluições pseudo-historiográficas do gosto dos amadores do fantástico, repasso ao leitor o “Método simplificado de identificação e creditação na investigação histórica” como o entendo e universalmente é aceite pela ciência empírica.

1. Levantamento do espaço ou da entidade. Identificação do lugar/pessoa e creditação historiográfica (monumental/hagiográfica/personagem).

2. Toponímica e fontes onomásticas (etimologia corrente e origem lexical). Vários lugares distantes entre si poderão apresentar os mesmos topónimos que localmente, na língua falada, terão significados diversos e/ou iguais. Exemplos: cátaro em provençal é sectário religioso, constestário do credo oficial, albigense ou natural de Albi; cátaro em português significa pêz, gota de resina. Provença é Província em latim, “região administrativa”, como a occitana de Provença-Alpes-Costa Azul, tem exclusivo sentido político igual a outras tantas Provenças e Proenças em Espanha e Portugal, onde inexistem provas irrefutáveis dos albigenses terem vivido.

3. Crédito documental. As fontes literárias mais antigas ou mesmo coevas do espaço/entidade singular ou colectiva em análise. Apuramento historiográfico dos espaços monumentais ou não relacionados ao tema em estudo. Manter a prudência com autores modernos opinitivos do tema que concluem dele por similitudes frágeis, como as toponímicas, conformadas a crenças pessoais desapuradas. Se não for “expert” nas opiniões alheias impressas, colecionador livresco, evitará a poluição e confusão que as mesmas trazem ao estado de isenção que a análise exige.

4. Comparação entre espaço/entidade supostos e o razoável da sua aceitação/desaceitação por outras tantas entidades civis, militares ou religiosas, ou todas no conjunto, locais. Por exemplo, a campanha pastoral encetada pelos franciscanos na Primeira Cruzada contra os Albigenses, impossivelmente poderia resultar na sua aceitação posterior daqueles em espaços seus, próximos ou distantes dos lugares dessa cruzada. É lógica racional que se deve manter. Fazer comparações político-religiosas e observar as diferenças à luz da mentalidade do tempo em que aconteceram, e se houve conversão de alguma das partes e absorção dela pela que acaso perdoou ou não.

5. Conhecimento da simbólica religiosa e militar das várias ordens para identificar correctamente o espaço/entidade, quem realmente foi e viveu no enfoque em análise.